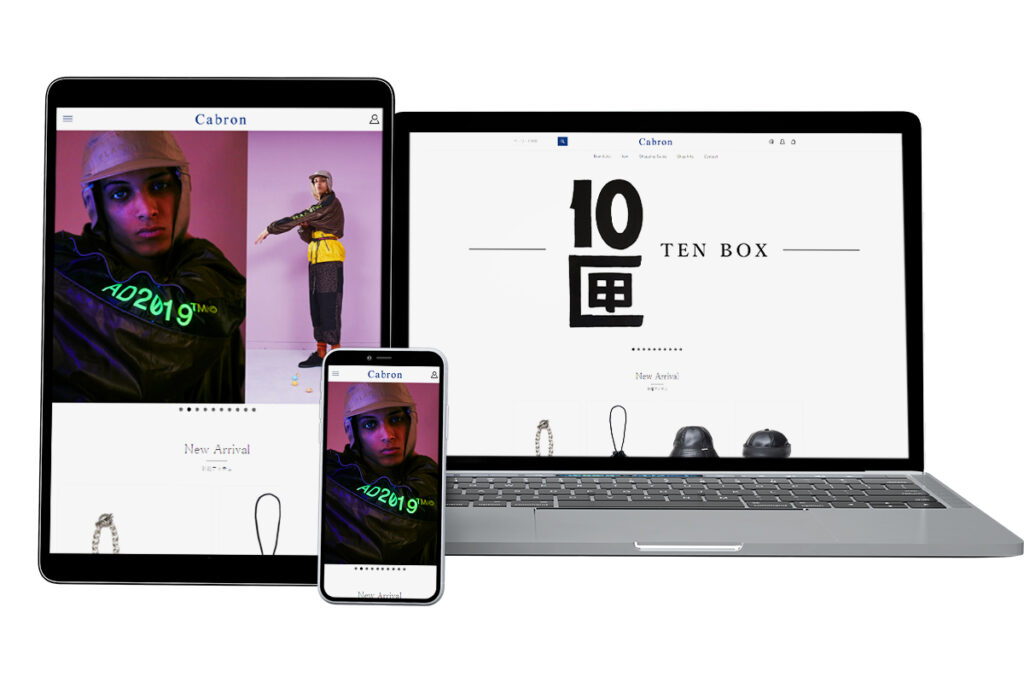

カブロン様ホームページ制作

創業期の「想い」をWebサイトに昇華させる、という課題

Cabron様は、創業以来、誠実な技術力とお客様に寄り添う姿勢で着実に事業を拡大されてきました。しかし、成長に伴い「企業としての未来像を明確にし、採用活動を強化したい」「素晴らしい技術や想いを、もっとわかりやすく伝えたい」という、次のステージに進むための経営課題を抱えていらっしゃいました。私たちは、この「見えない課題」こそが、企業の潜在的な価値を阻害していると捉え、Tsumugiの思想である「ソリューションデザイン」をもってその解決にあたりました。表面的なデザイン刷新ではなく、創業期から培ってきた「想い」という名の旗を掲げ、社内外に強く、明確に伝えるWebサイトを創り上げることを目指しました。

「5つの糸」を紡ぎ、共創で描き出した「価値の旗」

プラットフォーム

11月研修のお知らせ

お客様各位(お取引先様各位)

拝啓

平素は格別のご愛顧を賜わり、厚く御礼申しあげます。

11月の研修による臨時休業につきましてご案内いたします。

何かとご迷惑をお掛けすることと存じますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

2019年11月2日(土)

お問い合わせに関しては弊社のホームページの「お問い合わせ」にてお願い致します。

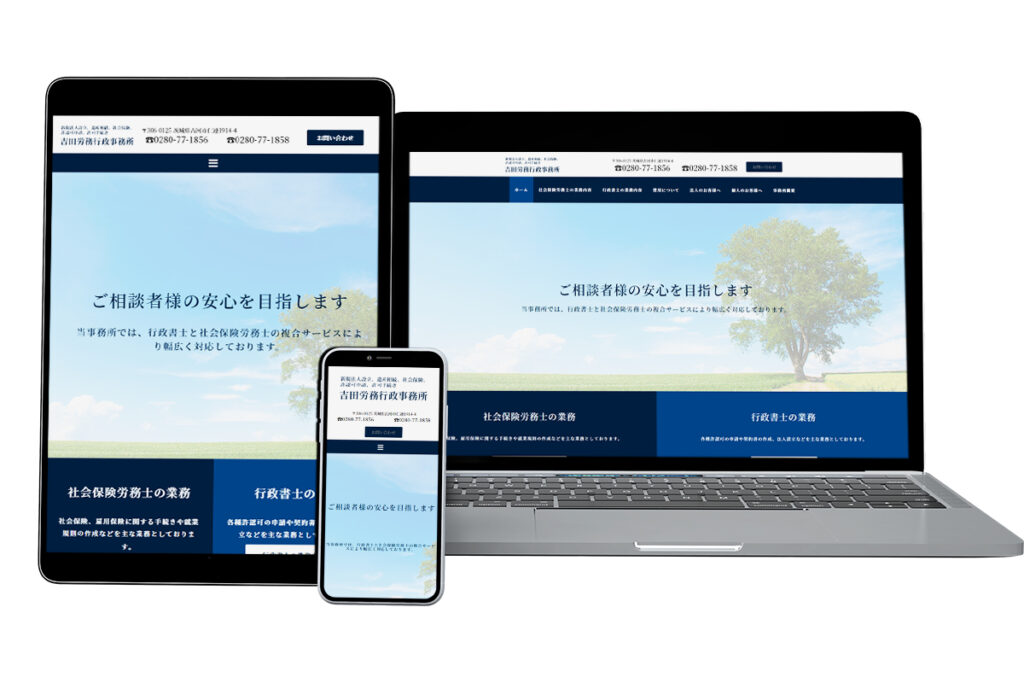

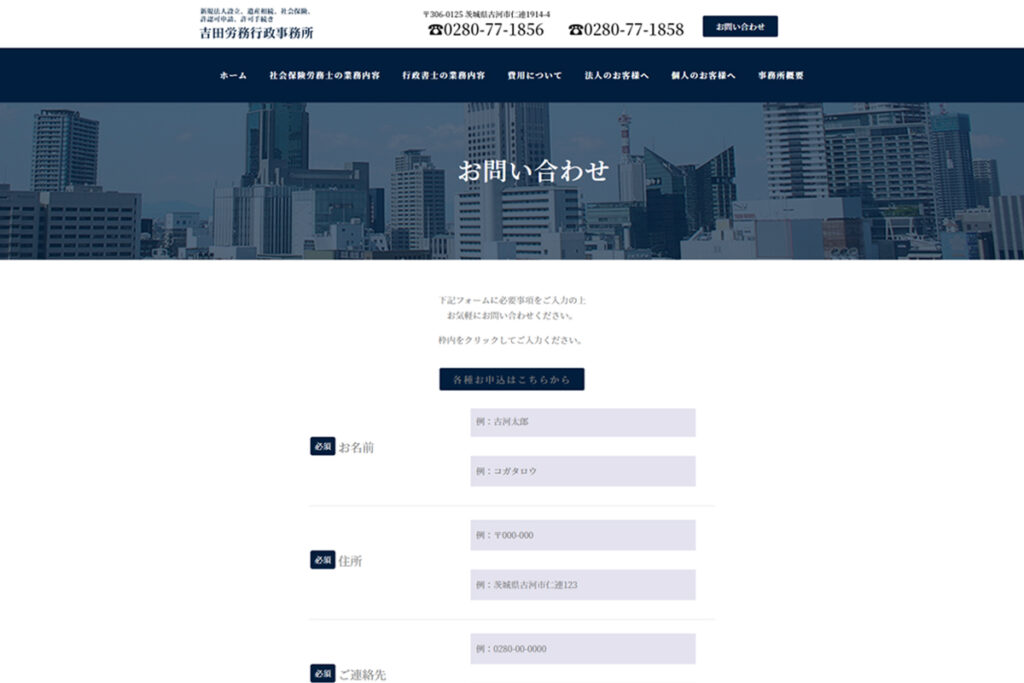

吉田労務行政事務所様ホームページ制作

CLIENT

吉田労務行政事務所 様

所在地

茨城県古河市

業種

労務行政事務所

複雑化する情報の中に埋もれがちな、専門家としての「真の価値」

社会保険労務士事務所がWebサイト上で発信する情報は、法改正への対応や多岐にわたる専門サービスなど、どうしても複雑になりがちです。その結果、潜在的なお客様には「何が強みで、何を相談できるのか」という本質的な価値が伝わりにくく、機会損失に繋がってしまうという課題がありました。今回のプロジェクトは、その「わかりにくさ」という課題を解消し、事務所が持つ確かな専門性と顧客に寄り添う姿勢を、Webサイトを通じて明確に伝えることを目的としました。

「ソリューションデザイン」で紡ぐ、信頼の「顔立ち」と「届け方」

私たちは、単に見た目を整えるのではなく、課題解決を起点とする「ソリューションデザイン」のアプローチを取りました。 まず、お客様との丁寧な対話から、事業の核となる想いや強みを引き出し、それをWebサイトという未来へ掲げる「価値の旗」として機能させるための設計を行いました。

プラットフォーム

#Webサイト制作 #ホームページ制作 #士業 #社会保険労務士 #ソリューションデザイン #ブランディング #レスポンシブデザイン

9月の臨時休業について

お客様各位(お取引先様各位)

拝啓

平素は格別のご愛顧を賜わり、厚く御礼申しあげます。

9月の臨時休業についてご案内いたします。

休業期間中は何かとご迷惑をお掛けすることと存じますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

2019年9月12日(木)~ 2019年9月13日(金)

お問い合わせに関しては弊社のホームページの「お問い合わせ」にてお願い致します。

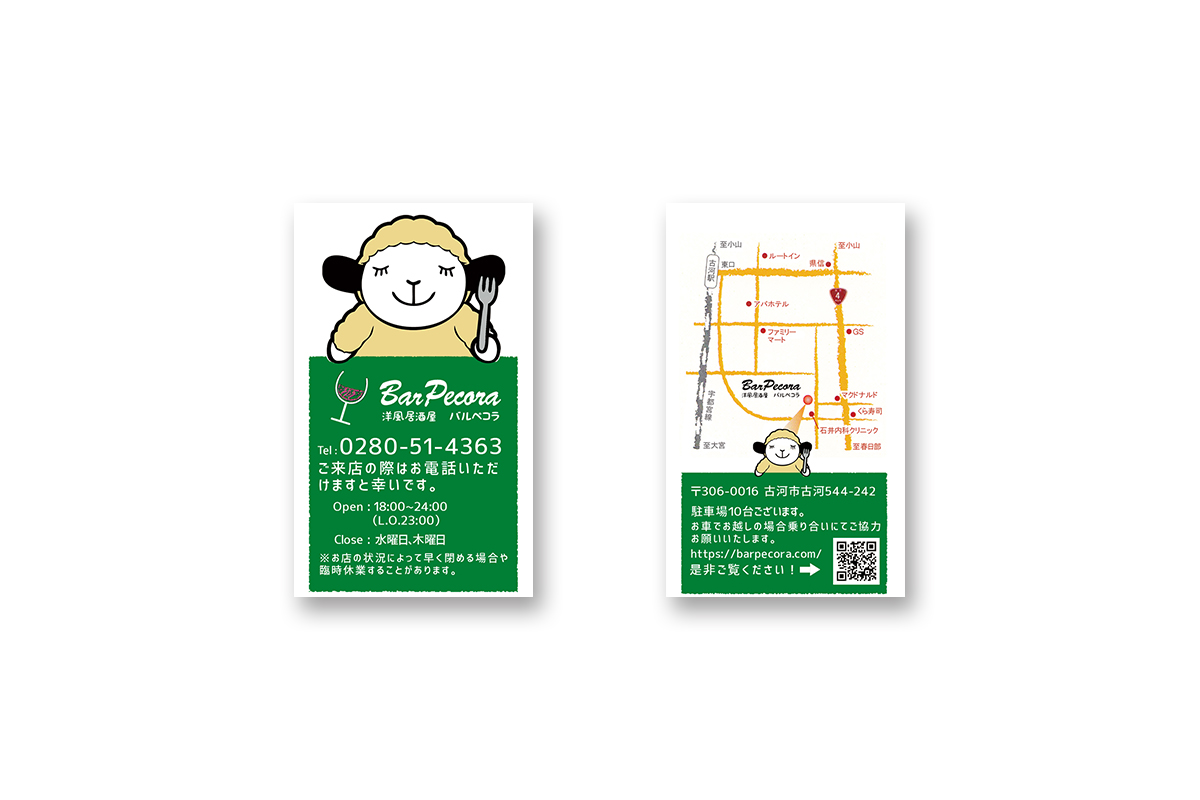

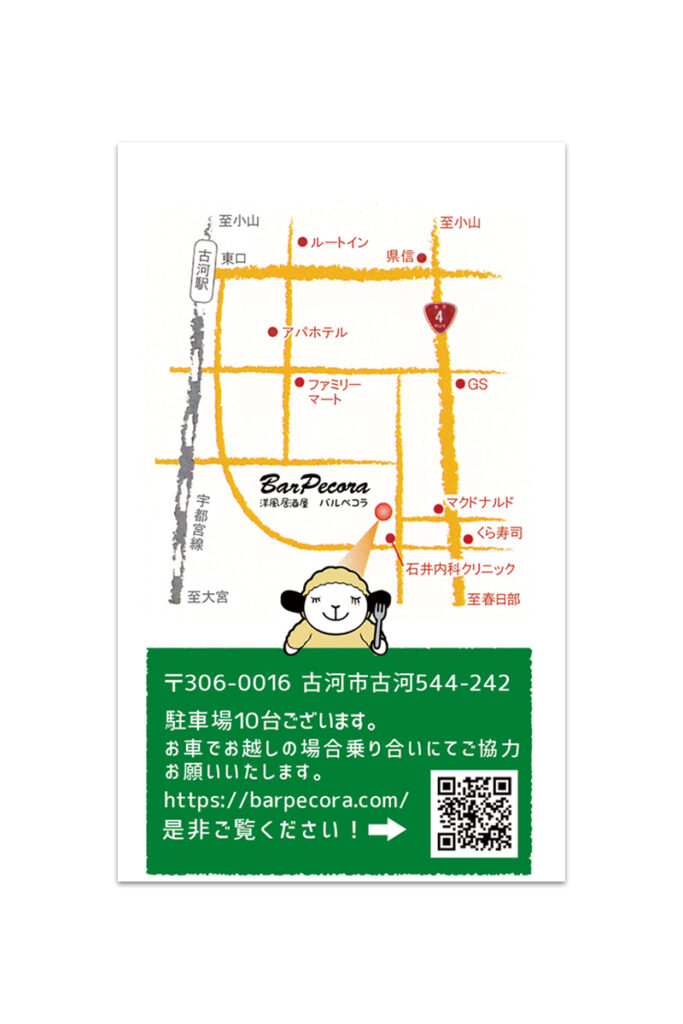

バルぺコラ様ショップカード制作

ファンとの繋がりを深める、特別な一枚を

地域で愛されてきたBar Pecora様は、ロゴ、看板、Webサイトといった様々なツールを通じてブランドの刷新を進めてこられました。その中で次に着手したのは、お客様が持ち帰り、日常の中でふと思い出すきっかけとなる「ショップカード」の制作です。単に店舗情報を提供するだけでなく、お店での「心地よい時間」や「温かい繋がり」といったブランド体験を凝縮し、次への来店に繋がるような特別な一枚を求めていらっしゃいました。

私たちは、ショップカードを「想いの糸(MI)」とお客様との「絆を紡ぐ(RI)」ための重要な接点として捉え、DIANTの「ソリューションデザイン」の思想に基づき、伴走型で支援を行いました。この小さなカードに、お店が持つ「価値の旗」を宿らせ、お客様がファンとしてお店のストーリーを語りたくなるようなツールを創り出すことが、今回のプロジェクトの目的でした。

“温かみ”を伝える。五感で感じるデザイン

ショップカードのデザインでは、Bar Pecora様が提供する「心地よさ」や「温かみ」を、手のひらサイズで表現することを重視しました。新しく策定したブランドカラーであるグリーンと落ち着いたグレーを基調に、お店のシンボルである羊のロゴをシンプルに配置。紙質には、マットで手触りの良いものを選定し、活版印刷を用いることで、視覚だけでなく触覚にも訴えかける上質な仕上がりを目指しました。

カードの裏面には、お店の基本情報に加え、メッセージスペースを設けることで、手書きの一言を添えることができるようにしました。この小さな工夫が、お客様とお店の「紡ぎ方の糸」をより強く結びつけます。このショップカードは、お店のブランドを「届ける(DI)」だけでなく、お客様がお店のファンとして、人から人へとお店の魅力を伝えるための大切なツールとなります。

ショップカードデザイン

プラットフォーム

印刷物

仕様

ショップカード、用紙:ヴァンヌーボVホワイト、活版印刷)

#カフェ #バー #ブランディング #店舗ブランディング #ショップカード #ブランド戦略 #ソリューションデザイン #Tsumugi

ホームページリニューアルいたしました。

お客様各位(お取引先様各位)

拝啓 平素は格別のご愛顧を賜わり、厚く御礼申しあげます。

この度、2018年12月25日法人時に伴い進めて参りました。ホームページリニューアルが完了いたしましたことご報告いたします。

上記リニューアルに伴い、これまでのWEBサイト管理体制が変更となります。

・旧DIANTサイト(ds-diant.com)=制作実績サイトとして運用致します。

・DEMEブログ(deme.ds-diant.com)閉鎖いたします。以降のブログ記事は当サイト内のブログにて掲載を致します。

何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

ご不明な点に関しましては弊社のホームページの「お問い合わせ」よりお願い致します。

事業者必見!集客の仕組みを作るコンテンツマーケティング

みなさんはコンテンツマーケティングはご存知でしょうか。

自社ホームページやECサイトを上手く活用できていますか?

ネットマーケティング隆盛の時代。

ネットマーケティングを上手に活用し集客を行うにはコンテンツマーケティングが有効的です。

コンテンツマーケティングを行い上手に集客をしている企業様・店舗様もいます。

なぜコンテンツマーケティングがそんなにも重宝されるようになったのか、今までのインターネットの歴史と共に実践方法までを解説していきたいと思います。

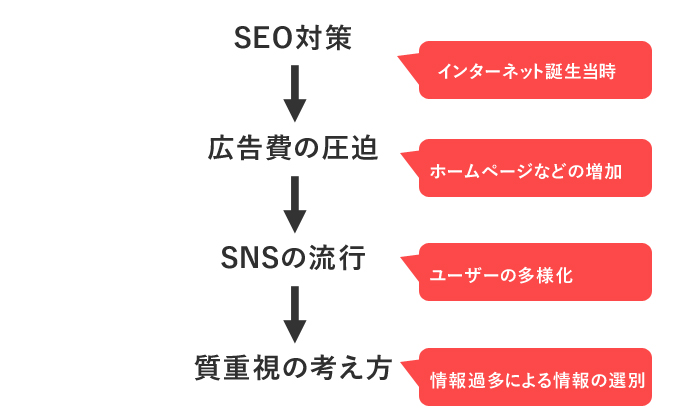

競争が激化したネットマーケティング

1984年東京大学、東京工業大学、慶応義塾大学を実験的にUUCPで結んだ“JUNET”が誕生し日本におけるインターネットがスタートしました。

電話回線を使用した研究用のコンピュータネットワークが始まりまです。

1996年にはYahoo!JAPANがサービスを開始。

この時のインターネット普及率は3.3%ほどでした。

2015年末にはインターネット普及率83.0%になるまで急成長を遂げました。

約20年の間であっという間に日本全域に普及したインターネット。

この変動に合わせてネットマーケティングも様々なカタチに変移してきました。

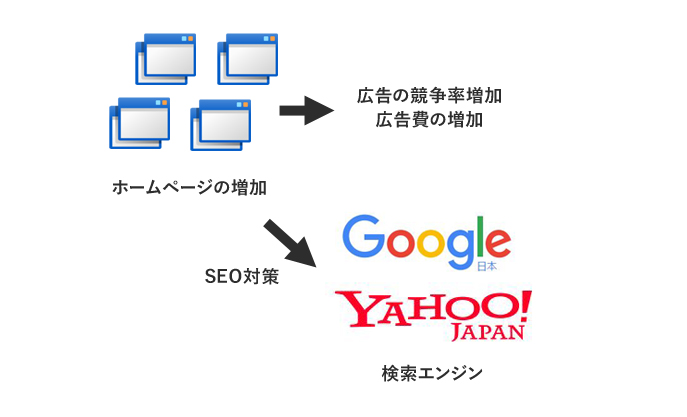

SEOの登場

皆さんも一度は耳にしたことのあるSEO対策。

正式名称は「Search Engine Optimization(サーチエンジンオプティマゼーション)」検索エンジン最適化という意味になります。

当時インターネットで情報を取得するには、ポータルサイトなどのコンテンツや検索エンジンによる検索がメインでした。

検索結果の順位を上げる施策がSEO対策です。

当時は検索精度も競合数もそこまで多くありませんでしたので、SEO対策やネット広告だけで事が済んでいました。

広告費の圧迫

やがてインターネット上に自社のホームページやインターネット通販サイトが多く登場してきます。

あわせてSEO対策の激化やネット広告の単価も上昇し始めます。

広告費がかさんでくると今度は広告あたりの成約率(商品購入や問い合わせ数)の上昇を狙う動きとなりました。

そこで登場するのがランディングページです。

広告からクリックをし着地をするページという意味でランディングページと呼ばれています。

通常のページと何が違うかというと、特定の商品やサービスを販売・資料請求させることに特化したページです。

普通のホームページよりも極端にリンクも削り、お問い合わせもしくは購入以外の選択肢を与えないページが流行しました。

SNSの流行

ネット技術がどんどん発達し、一般ユーザーが参加できるSNS(ソーシャルネットワーキングサービス)が流行します。

フェイスブックやツイッター、インスタグラムなど様々な特徴を持ったSNSが登場しています。

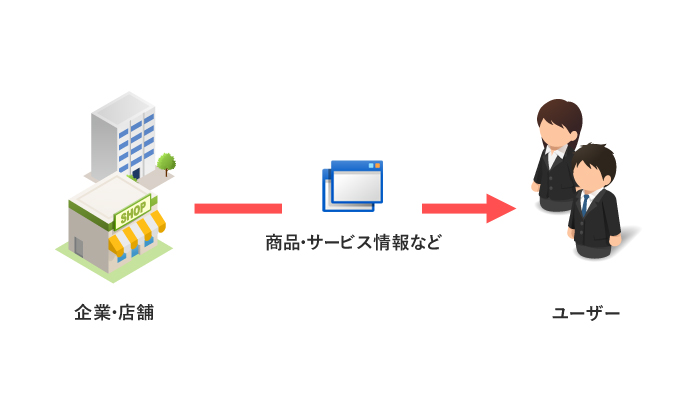

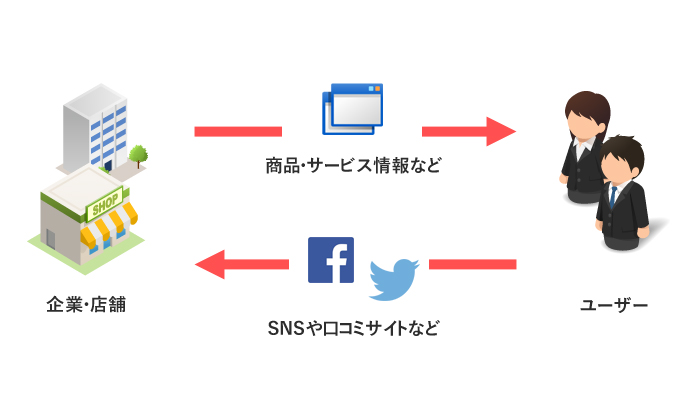

SNSの登場により、企業・店舗と消費者とのつながり方も変化していきます。

今まで受け身であった消費者が店舗を評価したり、コミュニケーションをとったりと交流がとれるようになりました。

質と関わり方

今まで一方向だけだった仕組みが企業・店舗と消費者の二方向の仕組み変わりました。

インターネット普及率の増加と共に、ホームページを所有する企業・店舗も増え、合わせてネット上で利用できるサービスも進化。

消費者が購入するまでの行動プロセスまでも変化しました。

行動プロセスの変化についてはこちらの記事を参考にしてください。

消費者が購入決定する時の行動心理プロセスは時代とともに変移していきました。

消費者の行動心理プロセスから今後自社がどう対応していくべきかについて解説を致します。

すると広告費が増加し資金力がある会社がネット広告を席捲するようになりました。

では資金力がないとインターネット上でも圧倒されてしまうのでしょうか。

そこで新たなマーケティングの手法として確立されたのがコンテンツマーケティングです。

自社ホームページ内やブログなどに良質なコンテンツ(顧客に有益な情報)を提供して自社のファンになってもらう施策です。

これにより資金力などに左右されず会社や店舗の魅力をどれだけ上手く伝えることができるかにかかっていきます。

コンテンツマーケティングをはじめるにあたって

コンテンツマーケティングを始めるにあたっての疑問についてまとめてみました。

- コンテンツとはどんなものなのか

- 更新はどうすればよいのか。

- 記事を書いたが見てもらえるのか。

- 無料ブログやSNSで更新すればよいのでは

- コンテンツからどう収益へと変わるのか。

- アクセスなどの統計を見たい

大きく6つに分けて挙げてみました。

それぞれの疑問に回答していきます。

コンテンツとはどんなものなのか

今読んでいる記事もコンテンツとなります。

コンテンツは業種によって様々です。自社や店舗の魅力を伝える為のコンテンツや専門分野ならではの知識。

読むことでその人の人生が豊かになる、得をするなどメリットが感じられるものを指します。

ちなみにこの記事は「コンテンツマーケティングを知らない人に分かりやすくその良さを伝え、少しでも会社や店舗の為に出来る施策をご提案したい」というテーマがあります。

コンテンツマーケティングはコツコツ積み重ねる辛抱強さが必要ですが、その積み重ねにより掴んだファンはより強固なファンとなります。

更新はどうすればよいのか

そもそもホームページの更新ができないという方も多くいらっしゃると思います。

なので専門業者へ依頼をしているといったケースも多くみられますが、可能であれば自身で更新することをおすすめします。

最近ではCMSというシステムを使ったWordPress(ワードプレス)というホームページシステムがあります。

ワードプレスならば簡単に更新をすることができます。

ワードプレスについてはこちらの記事を参考にしてください。

製作中…

それでも難しい場合は、コンテンツの中身を考えそれをホームページ上でカタチにしてもらえる専門業者へお願いをしましょう。

親身になって一緒に伴走してくれる専門業者を探すようにしましょう。

記事は書いたが見てもらえるのか。

記事をただ書いただけでは多くの人に見てもらうには難しい状況です。

どんなに良い記事を書いてもはじめはほとんどアクセスが見込めません。

合わせておすすめしたいのがSNSを使った拡散です。

フェイスブックなどに記事のリンクを貼り、情報を拡散していくようにしましょう。

さらに既存のお客様にいいね!などを促す施策をとることでより広く拡散が可能です。

またオフラインでの活動も大切です。

来店客へブログの存在を告知したり、「シェアしてくれたらドリンクサービス!」などオンラインを絡めたオフライン活動も有効的です。

無料ブログやSNSで更新すればよいのでは

無料ブログやSNSで更新すればいいのではないの?と聞かれることが多々ありますが、おすすめをしておりません。

なぜなら無料ブログやSNSは突然の仕様変更やサービス停止などの可能性があります。

自社サイトと違い無料ブログやSNSでは表現に制限があります。

無料ブログで10年コンテンツを書き続け、11年目にサービスが終了した場合、10年分のコンテンツが一瞬で消えてしまいます。

「なくならないから大丈夫だよ!」という人もいますが、出来る限りリスクは減らすべきです。

無料ブログやSNSはアクセスを集めるためのハブとして利用し、残しておきたいコンテンツは自社のホームページなど管理できるサーバーにデータを残しておくことをおすすめします。

少々専門的な話になってしまいますが、ホームページやブログにはそれぞれドメインというものがあります。

無料ブログサービスで開設した場合「無料ブログサービス名.com」など無料ブログサービスが大元のドメインとなります。SNSも同様です。

つまり質の良いコンテンツを書く事でそのドメインはSEO的に有利になります。

無料ブログで更新を続けるとSEO的に評価されるのは自社ではなく無料ブログサービスが評価されるという事になります。

コンテンツからどう収益へ変えるのか。

良いコンテンツを書いてどうやって収益を上げればいいのか。

これはコンテンツだけではなく自社ホームページ自体の導線も重要となっていきます。

自社の商品やサービスがなぜ必要なのか。商品やサービスに関心がない人はどんな切り口からならば関心を持ってもらえるのかを考えていきましょう。

自社サイト内でその疑問や問題を解決することができればサイト内のアクセスや滞在時間も増え問い合わせや購買へとつながっていきます。

アクセスなどの統計が見たい。

サイト内のアクセスや統計情報は運用に欠かせません。

これらの情報を取得するにはグーグルのアナリティクスというツールをおすすめしています。

アナリティクスの導入や準備についてはこちらを参考にしてください。

制作中…

コンテンツマーケティングのコツ

コンテンツマーケティングには つのコツが必要です。最後にコンテンツマーケティングを進める上でのコツをご紹介します。

誰に向けているのか

これから書くコンテンツは誰に向けて書いているのかを明確にしなければなりません。

大体20代くらいで仕事は会社員で…と大まかに設定するよりも個人に特定するくらい詳細に設定しましょう。

大まかなターゲティングだと書いたコンテンツが自分に関連することが書いてあると気づかないケースが多くあります。

大衆向けのコンテンツよりも”あなたの為だけに”というぐらい振り切ったコンテンツを書くようにしましょう。

目的を見直そう

会社としての目的は収益を上げる事ですが、コンテンツマーケティングは売るためというよりも、関わりを作るための施策です。

何度も何度も消費者と関わりを持って関係を作り、購買へ繋げる施策です。

もちろん時間や手間もかかりますが、これによってできた関係は強固であり自社を十分に理解してくれているファンのような存在になります。

無作為にアクセスを集めるのではなく、ファンになってもらえる人と関係をより深くさせる事がコンテンツマーケティング成功のカギと言えるでしょう。

独自性と親切さ

コンテンツとして書き上げるテーマに対して独自性があるか、親切さがあるかどうかは重要なポイントです。

オリジナル性の高いコンテンツはユーザーに好かれやすいですし、分かりやすくてコンテンツを見る事で抱えている問題が解決できるとなればユーザーに喜ばれる事でしょう。

喜んでもらえる、感謝してもらえるコンテンツこそユーザーが求めているコンテンツです。

自社では何ができるのかを考えてみましょう。

例えば、今まで業務の中で発見した商品の活用方法を紹介したり、どんなこだわりを持って料理を提供しているのか、隠し味に何を使っているのかなど自社でしか知りえない情報やその書き手でしか書けない独自の視点での意見なども独自性に含まれます。

ユーザーが知りたいのは情報です。ですが情報を得るだけではありません。その情報を元にユーザーはどんな行動をとるのかユーザーにとって有益となるその先の情報を提供することも大切です。

積み重ねが成功につながる。

親切でわかりやすいコンテンツがあって、読むことで自分にメリットがある情報を教えてくれる会社とただ商品やサービスだけを紹介している会社。

あなたはどちらを利用したいと思いますか。

コンテンツマーケティングは親切で分かりやすいコンテンツの積み重ねによりできた関係で顧客に支持してもらえる仕組みです。

自社の利益は一度おいてみて、どんなコンテンツなら顧客が喜んでくれるのかを考えてみましょう。

まとめ

今回の記事のまとめは以下になります。

- 時代の変化と共にツールも消費者の行動も変化してきた。

- インターネットを使った顧客とのかかわり方も変化している。

- 質の良いコンテンツは需要が高い。

- ユーザーと関係を作る事で収益へとつながる。

- 特定の誰かへコンテンツを書くことが大切。

- 即効性はなく積み重ねにより力を発揮する。

- 無料ブログやSNSではなく自社サイトで更新しよう

- 自社内だけで難しい場合は親身なってくれる専門業者を探そう

コンテンツマーケティングはブランディングと性質が似ています。是非あわせてブランディングも検討してみましょう。

魅力を最大限引き出すために必要なブランディングとは?

皆さんも一度は耳にしたことがあると思います「ブランディング」

商品の魅力をより引き出したい人、会社の価値をより大きく広げたいと考えている人、はたまた学校で人気者になりたい人もみんなブランディングが必要となります。

ブランディングはどんな事に有効なのでしょうか、今回はブランディングの意味から必要性までブランディングのいろはを徹底解説いたします。

ブランディングを通して知る「魅せ方」について考えていきましょう。

ブランドとはなんだろう

ブランドという言葉はそもそもどういう意味なのでしょうか

ブランドとは製品につける名前、ないしは名前がついた製品そのものをいう。転じて他と区別できる特徴を持ち価値の高い製品のことを指す場合がある。

ブランドとは他と区別ができる特徴を持ち価値の高い製品とあります。

他と区別ができる特徴があって価値が高いモノであれば需要が生まれるはずです。

より詳しく説明をすると商品が完成し販売している状態ではブランドとは言えません。

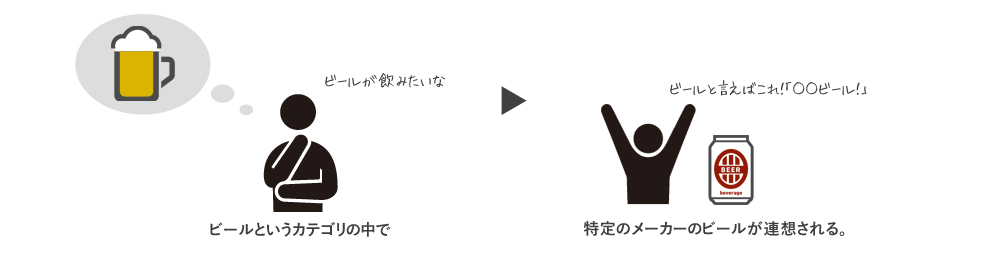

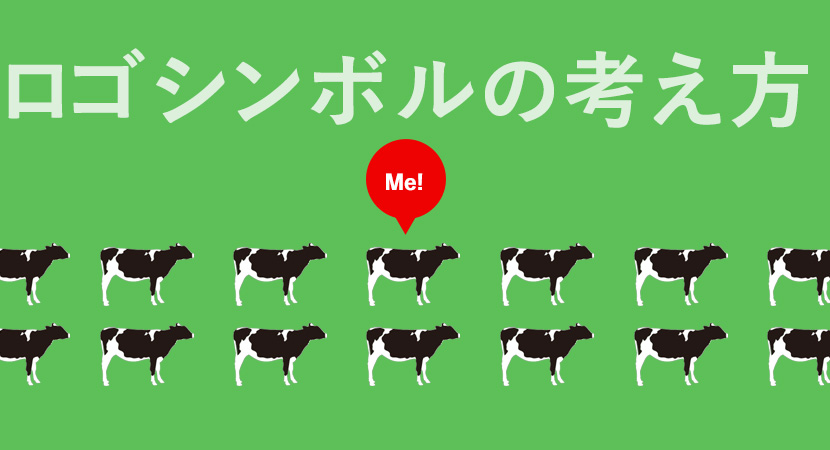

上記の画像を例に例えると、「ビールが飲みたい」→「ビールと言えば」→「○○ビールが良い!」

消費者の頭の中には、この連想ができています。

ある特定のカテゴリーを思い出すときに、真っ先に思い浮かぶものそれこそがブランド化に成功していると言えます。

一般名称として浸透していますが実は商品名だったというものもあります。

例えば「ホッチキス」は商品名で、正式名称は「ステープラー」と言います。他にも「オセロ」は商品名で正式名称は「リバーシ」もそれにあたります。

商品名がもはや一般名称になるとそのカテゴリーでは独壇場と言っても過言ではないでしょう。

ブランドは顧客の頭の中にある

ブランドとは消費者の頭の中にあります。

いかに企業が「自社の製品は素晴らしいですよ!」と謳っても消費者の頭の中に浮かんでこなければ選択してもらえません。

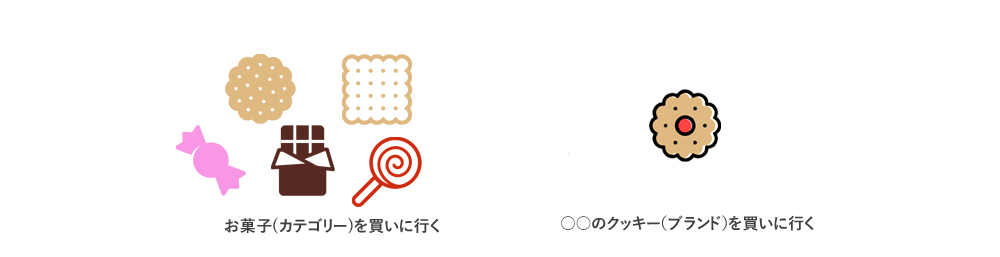

あなたは今お菓子を買いに行こうとしているとします。

「お菓子を買いに行こう!」と「○○のクッキーを買いに行こう!」では同じお菓子を買いに行くのでも違いがあります。

ブランドは消費者から指名をされている状態と言えます。「○○といえば□□」と特定のカテゴリーでの紐づけに成功しています。

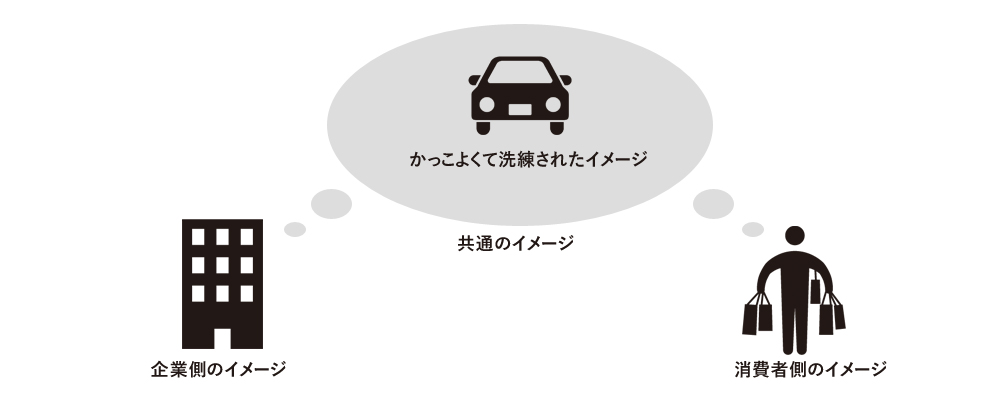

つまりブランドは企業と消費者が共通のイメージを共有することを指します。

価値の高さとブランド力は比例する?

どうすればブランドとして共通のイメージを共有できるのでしょうか。

ブランドにはある一定の価値がなければ消費者は選んでくれません。

(商品価値 + 企業価値) × ブランディング = ブランド

商品や企業にある一定の価値があり、その上で的確なブランディングを行うことでブランド化が進みます。

どんなに良いモノであっても使ってもらえなければ、その良さを知ることはできません。

さらにどの業界にも競合は存在します。良い製品はこぞって真似されてしまい一般化してしまいます。

そうなる前にもブランディングを行い圧倒的なファンを囲い込まなければいけません。

時代は常に移り変わります。一時期は消費者の頭の中に残せてもそれをずっと続けることは不断の努力しかありません。

良いものを作り、ブランディングを行う。そうして積み重ねていくことが大切になります。

ブランドの価値と役割

ブランドとは消費者と企業双方にとってメリットがあるものです。

双方にとってのブランドの価値と役割について解説をしていきます。

消費者にとってのブランドの役割

まずは消費者の側面からブランドの価値や役割について解説していきます。

ブランドのおかげで消費者は以下の様なメリットがあります。

- 商品決定までの時間やコストの削減

- 商品に対する保証や安心の意味付け

- 消費者自身のステータスや個性を表す

主に上記三つの役割を持ちます。

消費者にとってのブランド価値

消費者にとってのブランド価値は以下の式にあてはまります。

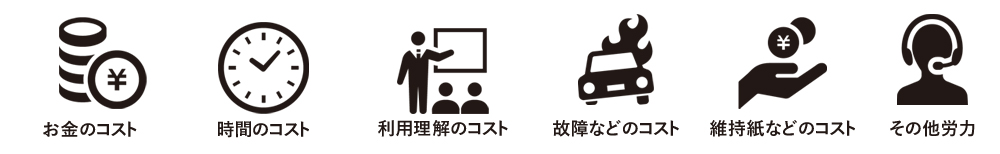

実感するすべての良いところ ÷ 支払う全てのコスト = ブランド価値

実感するすべての良いところは消費者を満足させるものです。

この割合に対して支払うコスト(代金、時間、労力、維持費など)を割ったものがブランド価値となります。

支払うコストの大きさ

「コスト」と見てしまうと金銭面や時間などが主に挙げられますが、そのほかにもさまざまな部分がコストとして置き換えることができます。

総合的にみてブランドとしてのどれほど価値が出せるのかによってブランド価値が左右されます。

企業にとってのブランドの役割

企業にとってブランドの役割とは以下の様なメリットがあります。

- 他社との差別化

- 顧客の確保と安定した利益

- プロモーションコストの削減

主に上記三つのの役割を持ちます。

企業にとってのブランド価値

企業から見るブランド価値は以下の式にあてはまります。

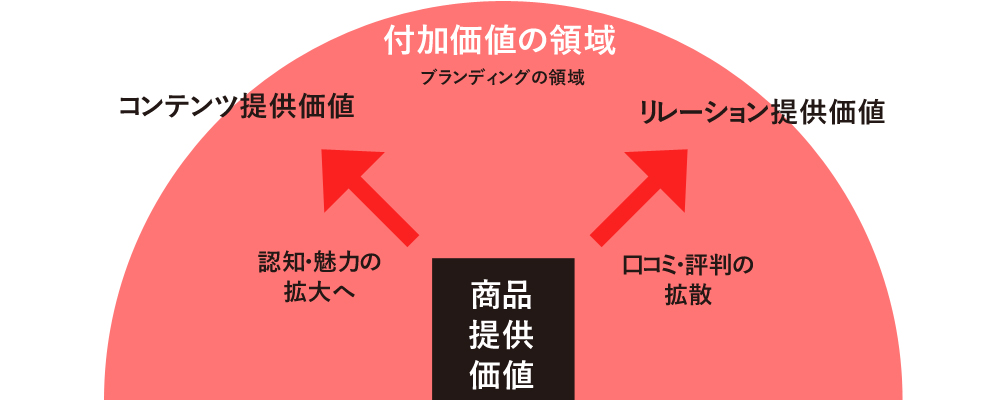

商品提供価値 × コンテンツ提供価値 × リレーション提供価値 = ブランド価値

上記三つを掛け算することでブランド価値を出すことができます。

それぞれ三つの価値について解説をしていきます。

商品提供価値とは

商品そのものの価値です。商品価値は、価格と商品の良さの割合によって決まります。

名称や見た目のデザインなどもここに含まれます。

商品提供価値が高ければ高いほどブランディングをせずとも売り上げや認知につながりやすくなります。

ブランディングはあくまでも商品提供価値があって初めて成立するものとなります。

コンテンツ提供価値とは

コンテンツとは情報を指します。情報とは商品に対してどのようなコンテンツが付与されているのかを指します。

広告やホームページ、その商品の背景や特長、こだわり、口コミなどもここに入ります。

商品そのものに対してどれだけ価値のある情報を付与するかによって価値の大きさが変わります。

リレーション提供価値とは

リレーションとは関係やつながりを意味します。

飲食店における接客などは商品提供価値に含まれます。

それではどの様な事がリレーション価値となるのでしょうか。

直接商品から提供されるものではなく、その商品に関わる人やコミュニティを通じて顧客に良い関係を付与することを指します。

具体的には「アフターサービス」や「顧客の意見を反映した商品開発やサービスの提供」など顧客との絆が深まる部分を指します。

ブランディングとは

ブランディングとは、元々の商品価値や企業価値を様々な施策を通して最大化していく活動の事を指します。

ブランド化をする上で行うブランディングとはどんな活動をする事を指すのでしょうか。

そもそもの商品提供価値があり、ブランディング活動を通してコンテンツ提供価値とリレーション提供価値を広げていくことでブランド化を促進していきます。

ブランディングの対象が会社そのものなのか、商品・サービスなのかによっても変化していきますが、行うことの基盤はそこまで変わりません。

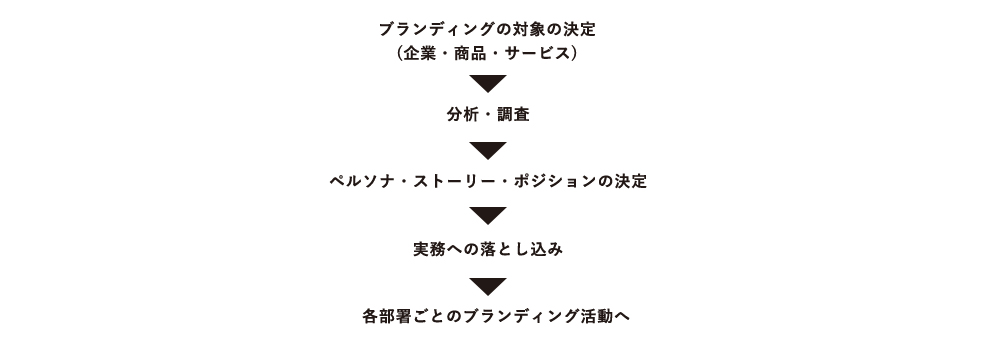

ブランディングの為の分析から始まり、ブランドストーリー・ターゲティング・ポジショニングを行いそれらを主軸に商品名、パッケージデザイン、ロゴ、ホームページ、SNS運用、接客・営業など様々な部署での活動へと波及させていきます。

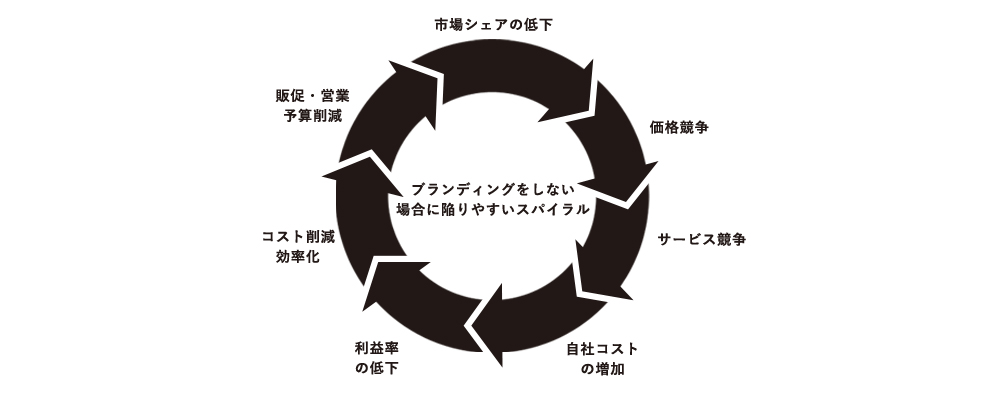

ブランディングをしないとどうなるのか?

ブランディングをしないとどうなってしまうのでしょうか。

市場のシェアが広がっている段階では商品価値そのものだけでも戦っていることが可能ですが、市場は無限に広がっていくことはありません。

さらに競合の参入なども起こり、市場は競争になります。

そうなると価格競争の波が起こり、サービス競争、やがては自社を圧迫することになりかねません。

それでもブランディングをせずに放置をしておくと、資金力のない企業から市場の外へに追いやられてしまいます。

そうならないためにも早い段階でブランディングをはじめて核となる顧客を中心に商品・サービスを展開していくことをおすすめします。

即効性があるものではない。

ブランディングは即効性がある施策ではありません。

少しづつ消費者の意識の中に根付かせて顧客と共に積み重ねて育てていく施策です。

「すぐにどうにか改善したい!」といった状況の人には不向きな施策と言えるでしょう。

設計図を用意しよう

ブランディングは行き当たりばったりや思い付きで実行する事はできません。

しっかりとしたゴールまでのプロセスを想定し、それに向かって施策を用意していくことをおすすめします。

またブランディングは社内全体で行うものです。どの部署のスタッフもブランディングを意識した働き方をしなければなりません。

それぞれの業務の中にブランディングを根づかせていかなければならないので、まずは社内から改革を進めてみましょう。

当ブログでもブランディングのプロセスをまとめたコンテンツを用意しています。

まとめ

ブランドとは、消費者の頭の中で特定のカテゴリーに紐づけされた商品・サービス、会社の事を指します。

ブランド化させるためにはブランディングが必要になります。

ブランディングとは元々の商品価値や企業価値を様々な施策を通して最大化していく活動の事を指し、価値が後から足されていくものなので、即効性がある施策ではありません。

また企業側だけで成立するものではなく、ブランドを愛用する顧客を中心に積み重ねて育てていく施策です。

ブランディングの心得五箇条

- 商品・サービス、会社の魅力があってこそ意味がある。

- 価格競争に巻き込まれず、「らしさ」を出していく施策

- 企業側だけではなく、顧客と共に育て創り上げていく

- 単発で出来るものではないのできちんとした準備が必要

- 会社・店舗全体で推し進めていかなければならない。

消費者の心をつかむ!行動心理プロセスってなに?

消費者が商品やサービスの存在を知り、購入に至るまでの行動心理プロセスがある事をご存知でしょうか。

この行動心理プロセスに合わせた施策を企業や店舗は行っていかなければなりません。

今回はそんな行動プロセスの基礎と実務への応用について解説をしていきたいと思います。

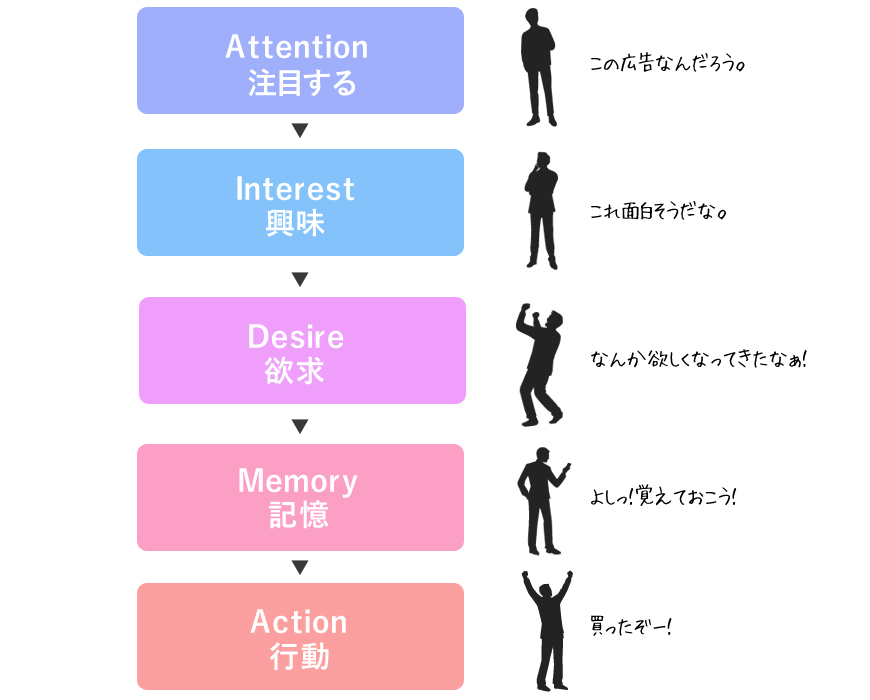

代表的なプロセス「AIDMA」とそれぞれのプロセス

行動心理プロセスの代表的なプロセスは「AIDMA(アイドマ)」と呼ばれるものです。

アイドマの法則と言われ行動心理プロセスの中でも有名なプロセスです。

消費者が広告を見て購入するまでのプロセスを1920年代にアメリカのサミュエルローランドホールさんが提唱した心理プロセスを指します。

それぞれの項目について解説をしていきます。

- Attention-注目する。 看板やチラシなどの広告を見て消費者は注目します。

- Interrest-興味を持つ。 広告を見た消費者がその内容に興味を持ちます。

- Desire-欲求。 興味を持ったのちその商品やサービスに対して欲求が芽生えます。

- Memory-記憶。 「欲しい!」と思い、それを記憶します。

- Action-行動。 購入やサービスの利用などの行動に移ります。

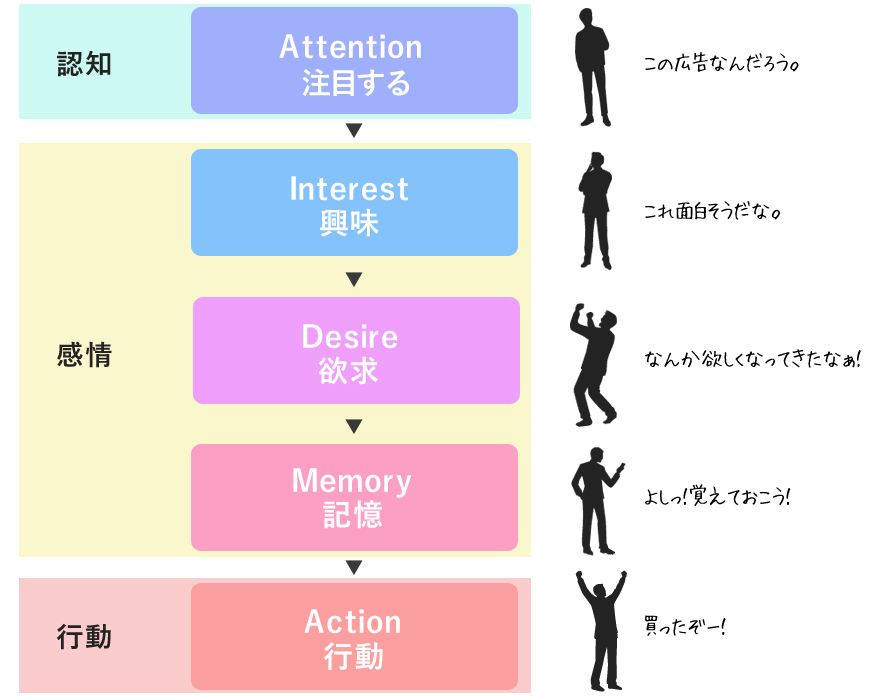

5つの項目は認知・感情・行動と三つの段階に区分けすることができます。

基本的な心理プロセスはAIDMA(アイドマ)がベースとなりますが、1920年代から100年近く時代が進んでいますので、これに応用が必要となっていきます。

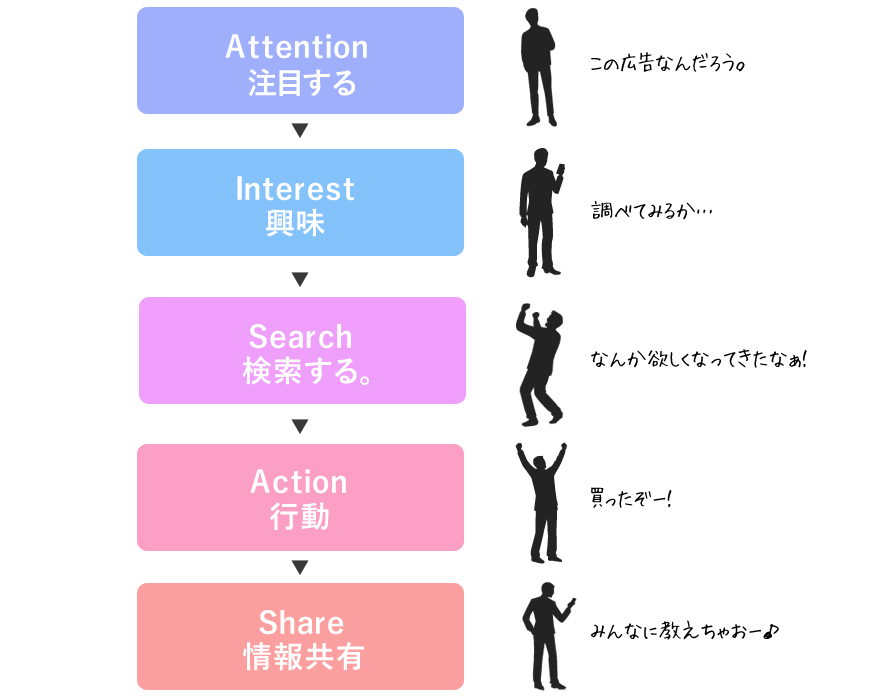

現代社会に適合した「AISAS(アイサス)」

AISAS(アイサス)は電通社が2004年に商標登録をした行動心理プロセス用語です。

このAISAS(アイサス)の登場の一番の要因はインターネットの普及です。

インターネットやスマートフォンの普及により私たちの生活は大きく変化していきました。

それぞれの項目について解説をしていきます。

- Attention-注目する。 看板やチラシの他にマスメディアやインターネットも広告の対象となります。

- Interrest-興味を持つ。 上記いずれかの広告などで興味を持ちます。

- Search-検索する。 興味を持った対象を検索します。

- Action-行動。 購入やサービスの利用などの行動に移ります。

- Share-情報共有。 SNSなどで情報を共有します。

ここで注目したいのがAttention-注目する。Search-検索する。Share-情報共有。の3つの項目です。

マスメディアなどに加えてインターネットやスマートフォンの普及により、消費者は興味を持ったものをインターネットで検索し情報収集を行い、使用後の感想などを共有するようになりました。

情報共有により新たな「Attention-注目する。」が生まれ新たなAISASプロセスが誕生していきます。

AISAS(アイサス)の段階の区分けは以下の通りです。

AIDMAとAISASの違い

AIDAMA(アイドマ)とAISAS(アイサス)はどう違うのでしょうか。

AIDAMA(アイドマ)とAISAS(アイサス)は感情・行動段階が異なります。

AIDAMA(アイドマ)は感情段階が多いのに対してAISAS(アイサス)は行動段階が多くあります。

インターネットやスマートフォンのおかげで消費者は行動しやすくなりました。

良くも悪くも多くの人と情報共有ができるようになったので、良い評判も悪い評判も広まりやすくなっています。

消費者は受動的でしか居られませんでしたが、気軽に情報発信ができるようになり、より能動的に情報を発信したり情報を収集することができるようになりました。

個人レベルで商品やサービスを評価し、それらが情報となり、次の顧客へと繋いでいくプロセスが誕生しています。

インターネットと口コミの相性

インターネット誕生前の口コミは特定の人や自身の周りの人だけに制限されるものでしたが、インターネットを介した口コミは、24時間365日世界中の人がその口コミを確認することができます。

一消費者の小さな声がインターネットを介し大きな影響力へと変化していきます。

インターネット上で求心力のあるブロガーさんなどの口コミの効果は絶大で、大きなバイラルへと進化します。

この様な口コミを利用したマーケティング手法を「バイラルマーケティング」と言います。

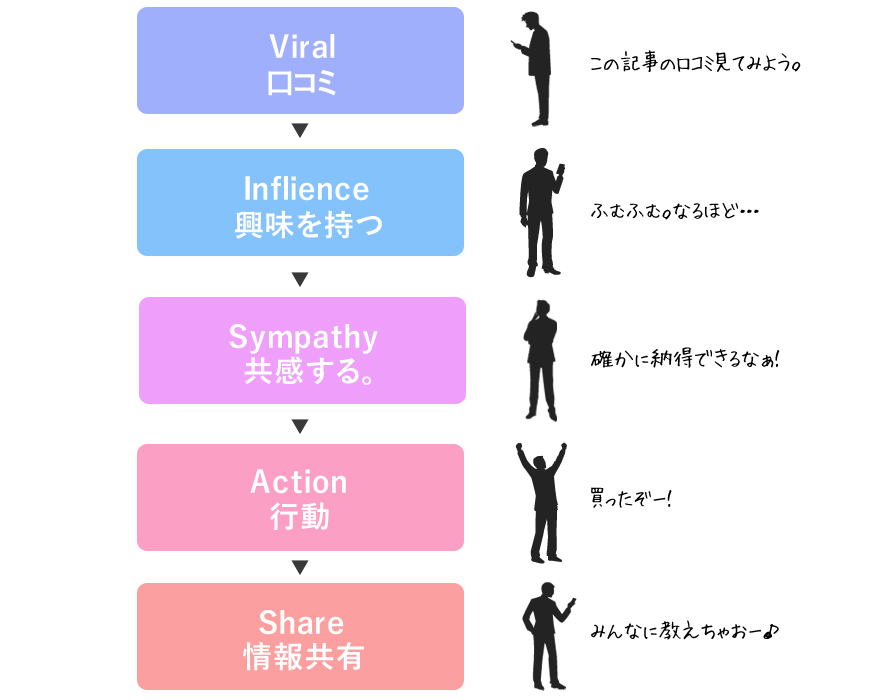

ネットの口コミからの行動心理プロセス「VISAS(ヴィサス)」

VISAS(ヴィサス)は2010年にITアナリストの大川隆志氏が提唱した行動プロセスです。

インターネットの普及とともに口コミは一つの集客手段として台頭してきました。

その影響力の高さからVISAS(ヴィサス)は誕生したと言えます。

それぞれの項目について解説をしていきます。

- Viral-口コミ インターネットなどから口コミを見て認知をします。

- Inflience-影響される。 口コミをしている人に対して影響を受けます。

- Sympathy-共感する。 口コミとその人物を加味して共感をします。

- Action-行動。 購入やサービスの利用などの行動に移ります。

- Share-情報共有。 SNSなどで情報を共有します。

先ほど解説をしましたAISASでは、興味を持ち能動的に検索をしていましたが、VISASでは、興味や検索などの能動的なプロセスがなく口コミによる評価とその口コミをしている人物の影響力により購買などの行動に移っているところが特徴です。

さらには顕在的な欲求ではなく潜在的な欲求を呼び出す力がVISASにはあります。

口コミをしている人物の影響力の他に、数による評価も影響力となります。

例えば100人中90人が星5(星1~5)と評価しました。という評価を見たときにあなたをどう感じるでしょうか。

顔も知らない多くの一般ユーザーが評価をしていることで公平性を感じ、購入の後押しとなるケースも多くあります。

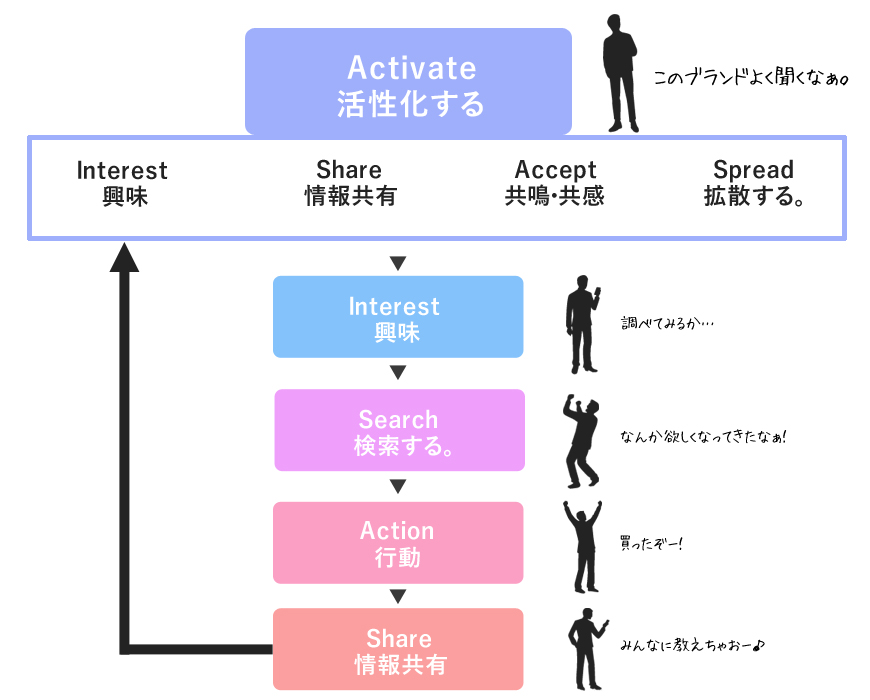

より進化を遂げた「Dual AISAS(デュアルアイサス)」

一次元の動きしかなかった行動心理プロセスが二次元的な動きに拡大されたのがDual AISAS(デュアルアイサス)です。

Dual AISAS(デュアルアイサス)は2015年にデジタルマーケティング企業のアタラ合同会社と電通プロモーション・デザイン局の協力の元誕生した開発された行動心理プロセスです。

消費者が購入するまでのプロセスを明文化したAISAS(アイサス)に対して、Dual AISASは、認知やブランドを広める活動を加えたものになります。

それぞれの項目について解説をしていきます。

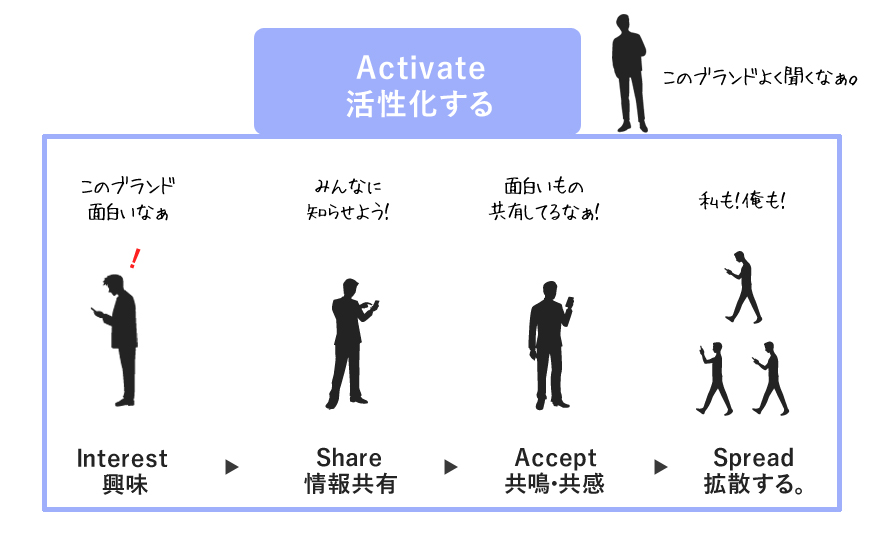

- Activate-活性化する。 ブランド化を行い商品やサービスに関心を持たせる。

1 Interrest-興味を持つ。 ブランドを認知し、興味を持つ。

2 Share-情報共有。 ブランドの情報を共有し、情報を広める。

3 Accept-共鳴・共感。 共有された情報を受け取り、さらに多くの人が共鳴・共感をする。

4 Spread-拡散する。 情報を受け取った第三者がさらに拡散を行う。

- Interrest-興味を持つ。 活性化により興味を持ちます。

- Search-検索する。 興味を持った対象を検索します。

- Action-行動。 購入やサービスの利用などの行動に移ります。

- Share-情報共有。 SNSなどで情報を共有し、Activate-活性化につながります。

Dual AISASが誕生した背景として多くの人がスマートフォンを持ち今まで以上に多くの情報に触れるようになりました。

情報過多により消費者は情報を上手に選別することが求められてきています。

今までは広告などで集客はまかなえていましたが多くの情報にふれる機会の増えた消費者は広告や営業の見方を変え、実体験に則した評価や自身にとって本当に価値があるものを求める傾向にあります。

不特定多数をターゲットとした大衆化したキャッチフレーズや広告は消費者の心には届かなくなりつつあります。

Activate-活性化するには?

活性化させるにはコンテンツマーケティングやブランディングなどの施策が必要となります。

企業や店舗、商品やサービスなどの特徴や良さを最大限引き出し新たなポジショニングを行う必要があります。

それらを進める上でより質の良い情報(コンテンツ)を提供しブランドとしての認知をより強固なものへとしていかなければなりません。

コンテンツマーケティングについてはこちらの記事を参考にしてください。

ネットマーケティングは時代の変化と共に変化を遂げています。

コストをかけずに集客するコンテンツマーケティングはネットマーケティングには最適な施策です。

ブランディングについてはこちらの記事を参考にしてください。

商品の魅力をより引き出したい人、会社の価値をより大きく広げたいと考えている人、はたまた学校で人気者になりたい人もみんなブランディングが必要となります。

ブランドは消費者に好きになってもらうための施策を指します。そんなブランディングの方法や概要について解説をしてまいります。

行動プロセスと時代の変移

これまでご紹介してきた4つの行動心理プロセスは時代とともに誕生してきました。

| 1920年代 | マスメディア主流 | AIDMA(アイドマ) |

| 2004年頃 | インターネット検索台頭 | AISAS(アイサス) |

| 2010年頃 | SNS需要拡大 | VISAS(ヴィサス) |

| 2015年頃 | コンテンツ重視 | Dual AISAS(デュアルアイサス) |

この他にも行動心理プロセスはありますが、時代変移と重要な行動プロセスは上記4つをおさえることで理解できると思います。

今までの変移と行動プロセスをたどりこれからの時代に向けてできる事を考えてみましょう。

Dual AISASで考える自社ブランディング

Dual AISASに自社を当てはめてできる事について考えてみましょう。

Activate-活性化する。

活性化をはじめるには以下の準備が必要になります。

- ブランディング開始までの下準備(コンセプトの確立やターゲティング、ブランディング設計など)

- コンテンツ作成・公開(コンテンツマーケティングに基づいた設計)

- 拡散環境の整備(Facebookやtwitterなどのアカウント取得)

- ユーザーとの関係構築

- 社内運用の為のスタッフ確保と理解の促進

上記5つの準備を行い少しづつ積み上げていく必要があります。

共有・共鳴してもらうコツ

商品やサービスを利用する消費者はどんな情報を欲しているでしょうか。

さらに共有したくなる(周りに教えたくなる)ような情報とはどんな情報でしょうか。

コンテンツとなるヒントは身近なところに隠されています。

社内にとっては当たり前の事でも消費者にとっては新鮮で魅力ある情報は沢山あります。

Interrest-興味を持つ。

ブランドの情報を拡散し、興味を持ってもらいます。ブランドの内容によっては高級感あふれる内容にしたり、ユニークな動画を製作して消費者に見てもらうなど様々な施策を打ち出すことができます。

Search-検索する。

ブランドの第一目標は「○○(カテゴリ名)と言えば○○(ブランド名)」となる事です。

例えばラーメンと言えば○○屋といったような具合です。

「ラーメン食べたいなぁ」と思った時に第一候補に浮かぶブランド作りが必要となります。

第一候補に浮かぶようブランディングを行い、ユーザーに検索してもらえるようにします。

検索時の注意点

検索した先に自社の情報が出てこなければ意味がありません。

先ほどの例で挙げると「地域名+ラーメン」等で検索した際に上位に上がるよう施策をしなければなりません。

ブランド価値と検索ワードを一致させ導線をきちんと用意しておく必要があります。

Action-行動。

興味、検索を経て実際の購買や資料請求のステージへとやってきました。

この時のポイントとしては最高の体験をしてもらうことです。

消費者とのファーストコンタクトが重要です。

はじめの体験が次につながるか、リピートしてもらえるのかなど一番の判断材料となります。

Share-情報共有。

良い体験をした後はその体験を共有してもらえるよう促していきましょう。

SNSなどの共有しやすいような試みが必要となっていきます。

まとめ

いかがでしたでしょうか。今回のコンテンツのまとめは以下の通りです。

- 時代の変移と共に行動心理プロセスも変化している。

- インターネットやスマートフォンの流行により消費者の選択肢も多様化している。

- 情報過多の時代。消費者は今までの広告では心が動きにくくなっている。

- 消費者とブランドとの初めての体験が重要。

- 継続した顧客獲得はブランディングが必要となっている。

- 質の良いコンテンツは顧客をファンに変える。

【まとめ保存版】まずは準備から!ブランド戦略の準備と開始

ブランディングは時間をかけて消費者の頭の中に記憶として残し、最高の体験を提供し、顧客との関係性を強化していく施策を指します。

「ブランド戦略をはじめたい」「どんな風に初めていいのかわからない」など言葉ばかりが先行してしまい実際の戦略へと落とし込み実行するまでのプロセスが分からないというご意見を多くいただきます。

今回は当ブログで紹介した記事を時系列順まとめて実際のブランディング戦略の立案から開始までプロセスを解説したいと思います。

STEP1 ブランディングを知ろう

ブランディングと言うものが何なのか、どんな特徴を持ち、どんな効果が期待できるのかなどブランディングについての大枠を知る必要があります。

普段私たちが耳にする「ブランド」ブランドはなぜ私たちの頭に残り続けることができるのか、またブランディングを自社に取り入れる事でどんな力を発揮することができるのかなどブランディングについての基礎を解説していきます。

ブランディングの最大の特徴ともいえる差積化。差別化との違いからブランディングの有用性を解説していきます。ブランディング=差積化という考え方ができます。時間はかかるものですがかけた分だけそのブランドは業界内でゆるぎないモノへと成長します。

ブランディング活動というと抽象的になりがちです。せっかく立てた戦略も戦略のまま実行に移せなければ意味がありません。そこで社内全体の共通認識として全体像と実務の落とし込みを明確にし各部署でブランディング活動を実践してもらう試みが必要です。

STEP2 分析と基盤づくり

ブランディングを理解をした上でまずはじめに分析と基盤を作る必要があります。

自社の経営理念など想いを業務に落とし込む事で内側からのブランディングを促します。

企業理念やミッション・ビジョン・バリューの考え方について解説をしています。会社や店舗の基礎となる部分です。ここの決め方によってファンになってくれる顧客と利用しない消費者の傾向が分かれていきます。とても重要ですので丁寧に策定をしていきましょう。

3つの分析を進めよう

自社を知るには業界内の動向や他社の活動、世間の動きなど様々な分析を進めていく必要があります。

ここで紹介する3つの基本分析はブランディングを始める上で必ず行わなければならない分析です。

欠かさず行うようにしましょう。

市場・競合・自社の3つの視点から自社に降りかかる恐れのあるリスクなどを分析します。全体の動きから自社の取るべき指針を浮かび上がらせます。

STEP3 ブランディング3つの柱を作ろう

ブランディングを開始するには自社ブランドの3つの柱を作成しなければなりません。ブランドパーソナリティ・ブランドパートナー・ブランドストーリーとブランディングをはじめるにはこの3つを作成し、基本軸をブラさずにブランディング活動を行わなければなりません。

またこの3つの柱は全て関連しています。ブランドパートナーに響くブランドストーリーでなければなりませんし、業界内の位置づけもストーリーとパートナーに合った位置づけを考えなければなりません。

ブランディングに必要な3つの柱

STEP4 顧客との関わり方とステージ

ブランディングを開始していきなりブランドパートナーが現れるわけではありません。

ブランディングを通して顧客と良好な関係をとり新たな集客へ繋げるためにはブランディングから見た顧客のステージと関わり方を知らなければなりません。

優良顧客へと成長させるためには会社と顧客との良好な関係が必要となります。この良好な関係こそが次の顧客を生み出す一つのきっかけとなるのです。

STEP5 スタートのタイミングとアイデア創造方法

ブランディングを開始するにも適切なタイミングがあります。それは商品や会社何をブランディングの対象とするのか、市場はどの状態なのかによって適切なタイミングが異なります。

また、ブランディング活動を行う中でブランディングのアイデアも必要とされていきます。そのタイミングと発想方法を覚えておきましょう。

ブランド戦略を進める上で欠かせないのが始めるタイミングです。ブランディングをよりスムーズに良いスタートダッシュをかけるにはどのタイミングなのかを考えていきます。

ブランディングにはコンテンツ提供価値とリレーション提供価値の二つの価値があります。この二つの価値を創造するアイデアを8つの方向から探っていきます。

STEP6 プロジェクト化と企画書をふまえたプレゼンテーション

ここまでくると自社ブランドの大枠は完成してきたと思います。ブランディングは会社全体で行う施策です。

その為にもブランディングを1つの部署だけで行わず全体で行うプロジェクト化を進めなければいきません。

さらには、ブランディング戦略を上司や社長、同僚にブランディング活動の理解と稟議を通さなければなりません。

STEP7 ブランディング活動に有用なツール

企画書も通り、実際のブランディング活動のステップへ移っていきます。ブランディング活動で欠かせないツールの代表例として下記3つのツールをご紹介していきます。

いずれも良く知られているものばかりですが、ブランディングとの関係性などについても各記事で解説をしております。

ブランドシンボルとなるロゴはブランディングを行う上で欠かせないものです。ロゴはどんな働きをしブランディングとどう関わっていくのかを解説いたします。

魅力と価値を最大化ブランディングに最適なサイト制作とは

ブランドの存在をより効率的に広く伝えていくにはホームページが必要となっていきます。ブランディングに最適なホームページとはどのようなものなのかを解説いたします。

まとめ

以上がブランド戦略から開始までのプロセスとなります。

いかがでしたでしょうか。今回解説した内容は以下になります。

- STEP1 ブランディングを知ろう

ブランディングの基礎を理解しよう。

ブランディングの特徴、差積化を理解しよう。

全体像を把握品枯れを確認しよう。 - STEP2 分析と基盤づくり

経営理念を作成または確認しよう。

SWOT分析・PEST分析・3C分析を行う - STEP3 ブランディング3つの柱を作ろう

ブランドパートナー・ブランドパーソナリティー・ブランドストーリーを作ろう - STEP4 顧客との関わり方とステージ

顧客のステージを確認しよう。

関係を作りながら集客をする仕組みを設計する。 - STEP5 スタートのタイミングとアイデア創造方法

スタートのタイミングを見極めよう

アイデア創造方法を活用し自社ブランディングに落とし込もう。 - STEP6 プロジェクト化と企画書をふまえたプレゼンテーション

プロジェクト化して社内全体で取り組もう。

企画書を作成し許可をもらおう。 - STEP7 ブランディング活動に有用なツール

ホームページ・ロゴ・名刺を見直していこう

上記ステップを行う事でブランディングのスタートラインに立つことができます。

htaccessでできるホームページの機能と方法

404エラーページへリダイレクトする際に必要な「.htaccess」

「.htaccess」を初めて目にする人もいるかと思います。実はこの「.htaccess」はどのホームページにも入っているファイルなのです。

そこで今回は「.htaccess」の意味や使い方について解説をしていきたいと思います。

それぞれの意味について

まずは「htaccess」について

「htaccess」(エイチティアクセス)とは、現在多くのWEBサーバーで使用されている「Apache」(アパッチ)を制御する設定ファイルの1つで、実際のファイル名は「.htaccess」(先頭がドット)となります。 通常、Apacheの制御は「httpd.conf」(設定ファイル)に記載されています。

アパッチとは

Apacheとは、Webサイトを提供するためのソフトウェアです。

現在、インターネットにはありとあらゆるWebサイトが存在していますが、それら全てが、Webサーバソフトウェアと言われるツールによって提供されています。

Webサーバソフトウェアの中でも、世界中で利用されているツールが「Apache」です。

Webサーバーソフトウェアの一つアパッチを制御できるのがhtaccessという事ですね!

さらにアパッチの制御は通常htaccessで制御をされていません。

通常、Apacheの制御は「httpd.conf」(設定ファイル)に記載されています。「httpd.conf」はWEBサーバー全体の制御を行っているため、サーバー管理者しか変更することができません。

レンタルサーバーなどで、自分専用にWEBサーバーの設定を変えたい場合は、「httpd.confファイルの変更」ではなく「.htaccessファイル」を格納することで、WEBサーバの設定変更(一部)を行うことができます。

サーバーを自身で管理している場合であれば「httpd.conf」を変更すればよいのですが、通常はレンタルサーバーなどで管理している人がほとんどだと思いますので、「htaccess」が必要という事です。

htaccessができる制御とは

- 特定のページに行ったときにパスワード要求をしたい場合

- URLがないページに飛んだ際にエラーページに転送(リダイレクト)をする場合

- デバイスごとにページを振り分ける場合

- wwwを付けたURLかなしのURLか統一したいとき

- アクセスを制限したいとき

など様々な用途に使用することが出来ます。

htaccessが機能する環境

まずApache(アパッチ)を使用しているサーバーか調べる必要があります。

また使用可能でもサーバーによってhtaccessが使えない環境に設定を指定可能性もあるので調べましょう。

.htaccessファイルの設置場所

htaccessファイルの設置場所によって制御できる場所も異なります。では設置場所について解説をしてまいります。

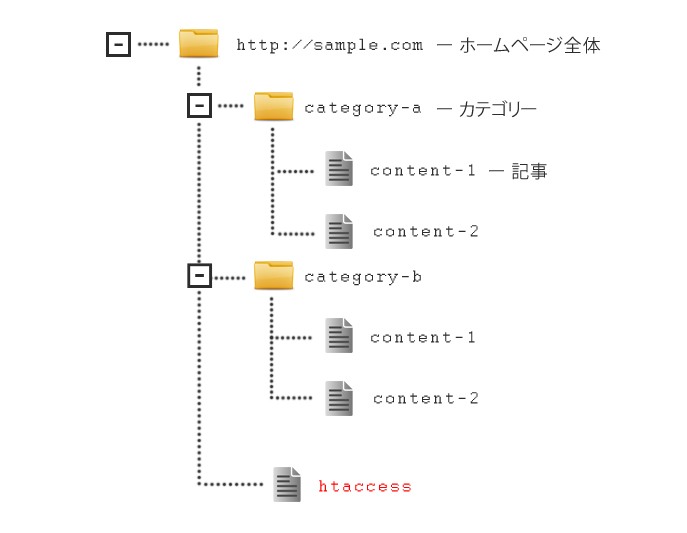

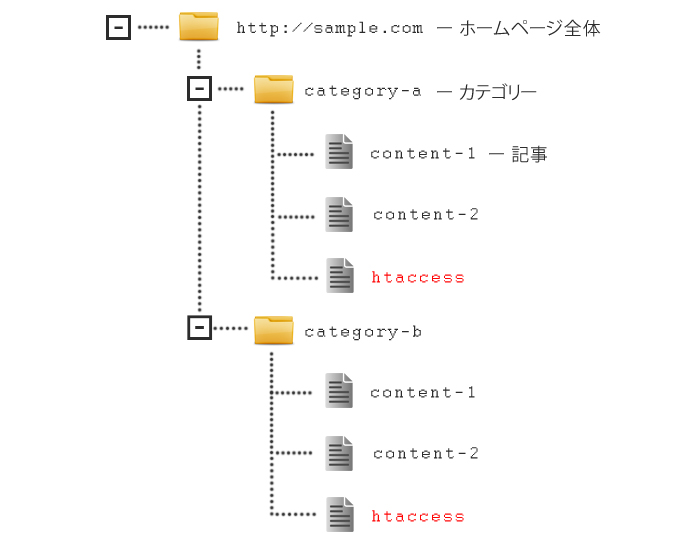

サイト構成が上記の様な内容だとします。

ホームページ全体に指定したい場合。

サイト全体の制御を設定した場合は「http://sample.com」フォルダにhtaccessファイルをアップロードします。

ディレクトリ毎に設定をしたい場合。

ディレクトリ毎に制御を設定したい場合は、「category-a」や「category-b」のフォルダに設定することで、可能になります。

「category-a」に設置した場合は、フォルダ内のファイルのみに制御が設定されます。

階層ごとに分けることでそれぞれに制御が機能が動くので個別に設定するのか、全体に設定するのか設計を間違わないようにしましょう。

.htaccessファイルの作り方

それでは実際のファイル作り方に入ります。

ファイルはメモ帳などでつくれますが、ファイル名「.htaccess」はウィンドウズの場合文字先頭にドットが入ったファイル名は作れませんのでアップロードしてから名前を変えるようにしましょう。

エラーページの記述方法

それでは404ページを例に作ってみましょう。

404ページとは、指定したURLがなかった場合にリダイレクトするページです。

この記述をする際にエラーコードと404ページのURLの記載が必要になります。

エラーコード(404)とエラーページのURLを入力します。

ErrorDocument 404 /error404.html

ErrorDocument エラーコードの入力 / 404ページのURL

URLのwwwありなし

SEOの観点からwwwを統一する事が有用となります。

「あった方が有利」という事ではないので、どちらかに統一していきましょう。

www無しから有りの場合

RewriteEngine on

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www.sample\.com)

RewriteRule ^(.*)$ http://sample.com/$1 [R=301,L]

2行目の()の部分にwwwありのURLを記載し、3行目に無しのURLを記載します。

www有りから無しの場合

RewriteEngine on

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(sample\.com)

RewriteRule ^(.*)$ http://www.sample.com/$1 [R=301,L]

反対に2行目の()の部分にwwwなしのURLを記載し、3行目に有りのURLを記載します。

リダイレクトをする場合

URLが変わったページに対して新しいURLに転送をする場合などに使用する記述です。

一時的に転送したいURLと完全に転送したいURLとでは記述内容が変わります。

Redirect permanent /aaa/ http://sample.com/bbb/

Redirect permanent /今までのURL/ 完全に転送したい新しいURL

Redirect temp /aaa/ http://sample.com/bbb/

Redirect temp /今までのURL/ 一時的に転送したい新しいURL

ページ毎ではなくディレクトリごとの転送の場合

Redirect permanent http://sample.com/bbb/

Redirect permanent 完全に転送したい新しいURL

Redirect temp http://sample.com/bbb/

Redirect temp 一時的に転送したい新しいURL

ディレクトリごとの場合は今までのURLを記載しなくてもディレクトリ内のページにアクセスすると転送が起きます。

index.htmlの統一をする場合

ホームページのトップページにindex.htmlなどの記載をする場合としない場合とを選ぶことが出来ます。

こちらもwwwと同じく統一をしておくことでSEO上効果的になります。

RewriteEngine on

RewriteCond %{THE_REQUEST} ^.*/index.html

RewriteRule ^(.*)index.html$ http://sample.com/$1 [R=301,L]

アクセス制限をする場合

IPアドレスやホスト名でアクセスを制限することが出来ます。

「allow」が許可、「dany」が拒否になります。

order deny,allow

allow from all

deny from 111.222.111.222

2行目で一度すべてのアクセスを許可して、3行目で特定のアクセスを拒否しています。

order deny,allow

deny from all

allow from 111.222.111.222

逆に2行目ですべてのアクセスを拒否して、3行目で特定のアクセスを許可しています。

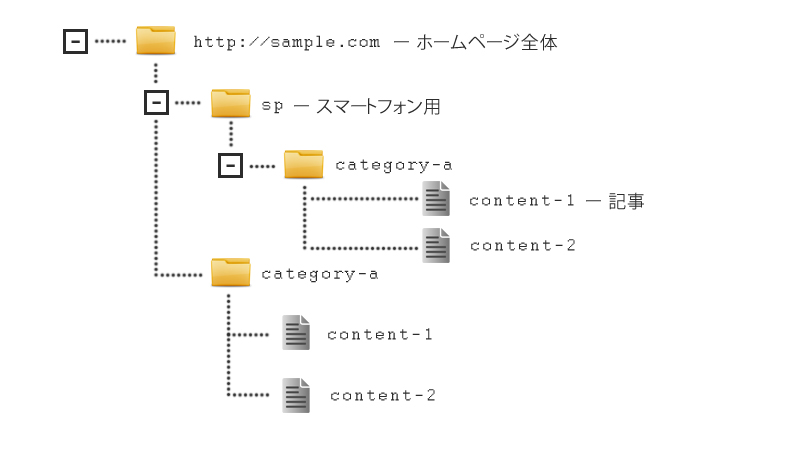

デバイスごとに振り分ける場合。

デバイスごとに振り分ける場合は以下の様な準備が必要になります。

SPのディレクトリが、PCディレクトリの直下に入っている。

http://sample.com パソコン用

http://sample.com/sp/ スマホ用

ページのURLも同一のファイル名にしておきましょう。

http://sample.com/content-1.html パソコン用

http://sample.com/sp/content-1.html スマホ用

RewriteEngine on

RewriteCond %{REQUEST_URI} !/sp/

RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} (iPod|iPhone|iPad|Android|Windows\ Phone)

RewriteRule ^(.*)$ sp/$1 [R]

RewriteBase /

RewriteCond %{REQUEST_URI} /sp/

RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} !(iPod|iPhone|iPad|Android|Windows\ Phone)

RewriteRule ^sp/(.*)$ $1 [R]

RewriteBase /

一通り解説していきます。

まず上から6行目までの記載

RewriteEngine on

RewriteCond %{REQUEST_URI} !/sp/

RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} (iPod|iPhone|iPad|Android|Windows\ Phone)

RewriteRule ^(.*)$ sp/$1 [R]

RewriteBase /

USER_AGENT に含まれるデバイス(iPod|iPhone|iPad|Android|Windows\ Phone) がsp/が含まれていないURLを開いた場合自動的にファイル名を付ける指示が記載されています。

次に7行目から最後までの記載

RewriteCond %{REQUEST_URI} /sp/

RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} !(iPod|iPhone|iPad|Android|Windows\ Phone)

RewriteRule ^sp/(.*)$ $1 [R]

RewriteBase /

先ほどとは逆でsp/が含まれていてUSER_AGENT に含まれていないデバイスの場合sp/ をファイル名から自動的に取り除きます。

ベーシック認証

指定したいディレクトリ下にアクセスした際にIDやPASSを確認するダイアログを表示させることができます。

これらを行う場合「.htaccess」「.htpasswd」の2つが必要になります。

「.htaccess」の記述

<Files ~ “^\.ht”>

deny from all

</Files>

AuthUserFile /*****/ディレクトリ名/.htpasswd

AuthGroupFile /dev/null

AuthName “Please enter your ID and password”

AuthType Basic require valid-user

- AuthUserfile ルートディレクトリから.htpasswdへのパスを指定しています。

- AuthGroupfile /dev/null グループごとでのアクセス制限はしないという指定。

- require valid-user 入力をしてIDとパスワードが合っていればアクセス権はあるという記述です。

「.htpasswd」の記述

account:password

ID:パスワード

IDとパスワードの間に「:」を入れて記載する。

パスワードは暗号化する必要があります。直接入力してしまうといけませんので、コードを生成しましょう。

まとめ

「.htaccess」は難しそうに見えるかもしれませんが、記述にはそれぞれ意味が必ずあります。

その記述の仕方を理解すれば意外に簡単に制作は可能となります。

一番重要なのはトライアンドエラーのエラーです。エラーをしたときに修正をしてこそ頭に入ってくるものです。

積極的にトライアンドエラーをしていきましょう。

エラーページの種類と活用方法についてはこちら

エラーページには多くの種類が存在します。そしてエラーページの多くは「404 NotFound」のリダイレクトが多く使用されています。一部の企業では、この「404 NotFound」のエラーページをカスタマイズし会社のイメージカラーを出している企業も存在します。今回はエラーページの種類と「404 NotFound」ページのカスタマイズアイデアをご紹介していきたいと思います。