画像提供:Freepikによるデザイン

ビジネスにはそれぞれ業界があります。

その業界の中には自社を含めた多くの会社そしてその商品やサービスを購入する市場があります。

自社の強みや個性を出すには、まず他社や市場を知らなければなりません。

自社を取り巻く環境を知るには3C分析が効果的です。

今回はその3C分析のやり方と考え方について解説をしていきます。

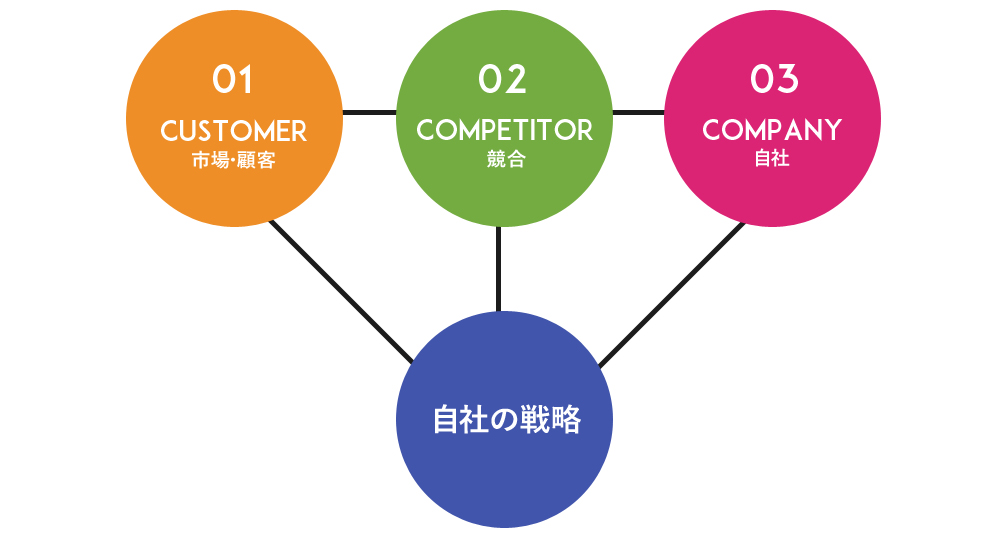

3C分析とは

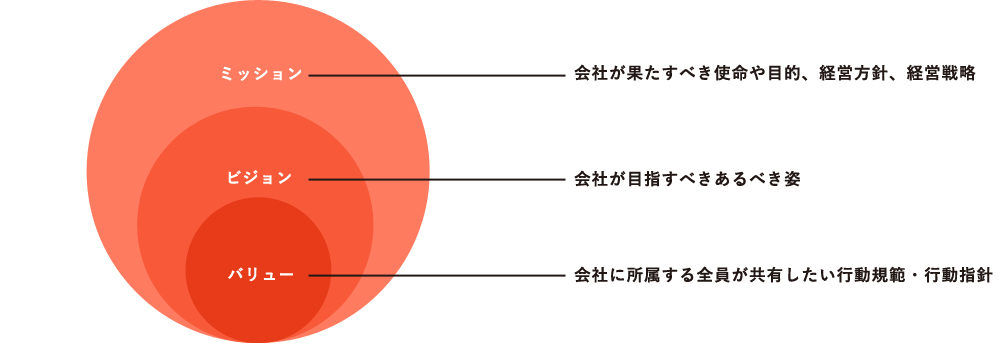

3C分析とは、Customer(市場・顧客)Competitor(競合)Company(自社)の頭文字のCが3つあることから3C分析と名付けられました。

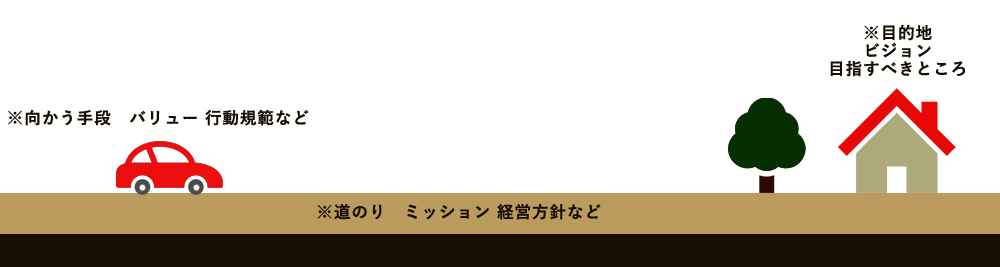

会社は自社の資源(ヒト・モノ・カネ)を適切に分配し、どの方向へ舵取りをすればよいのか決めなくてはなりません。

そこで活用できる分析が3C分析です。

会社の方向性を決める際に自社の資源はもちろん、業界・競合全体の動向や顧客の考えや好みも把握しなければなりません。

これら3つの要素をふまえて自社の進むべき道を策定することが大切です。

現状を知るという事

業界に長くいると見えてこない事まで見えてくるようになります。

顧客の考え方や見え方なども徐々に見えづらくなってきてしまいます。

ですので3C分析の様な自社を取り巻く環境を調査・分析することはとても重要な事と言えます。

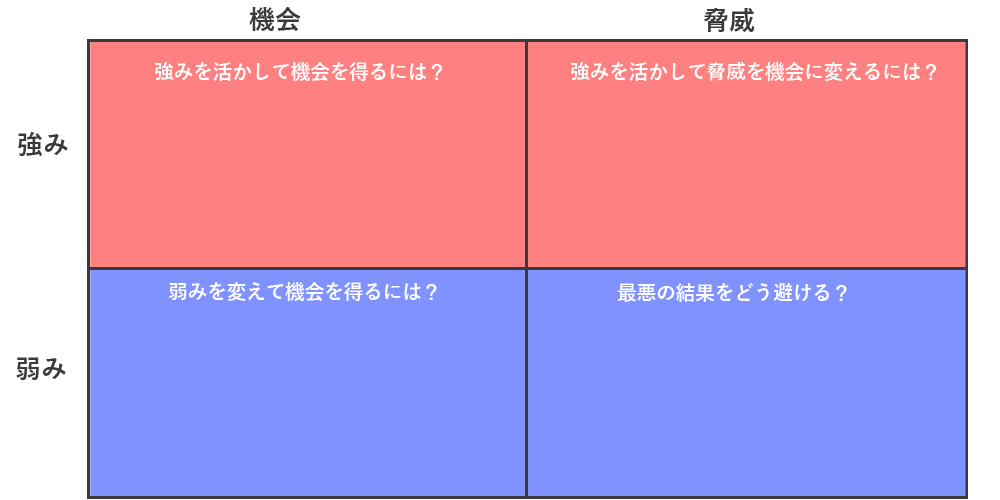

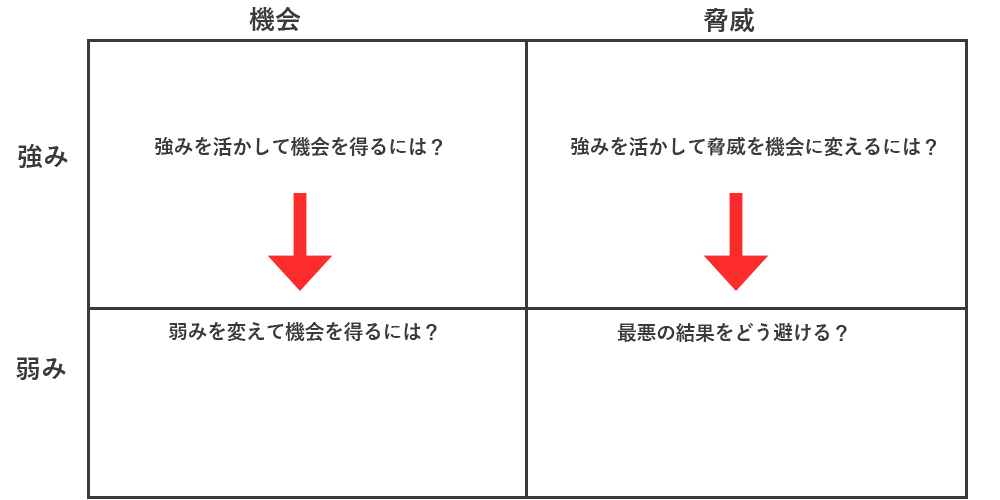

リスク管理と戦略

3C分析にまつわる調査をおこなうと見えないリスクも見えてきます。

こういったリスクをきちんと管理し、どの様な戦略を取るべきなのかを策定するようにしましょう。

また仮説を立てることも有効的です。

多くの仮説を立て、その仮説に対してどのような戦略を取るのかを決めておくことで急な情勢の変化にも対応できる組織作りが可能になります。

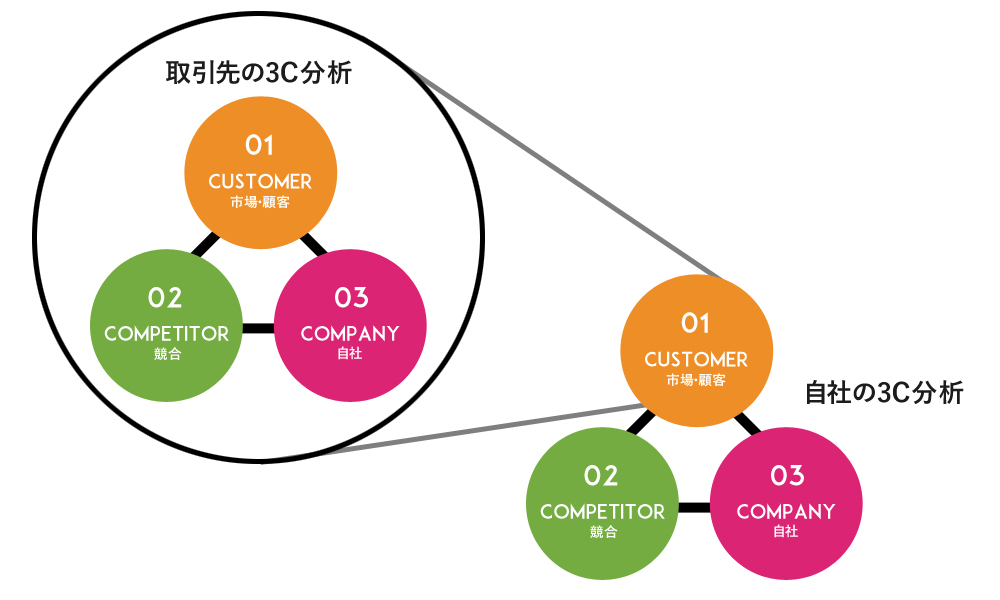

BtoBの会社の場合

BtoBの会社の場合、取引先の3C分析も行う6C分析を行う必要があります。

自社の3C分析の市場・顧客の部分に取引先の3C分析が当てはまります。

3C分析のやり方

それでは3C分析で使用する各項目の解説をしてまいります。

Customer(市場・顧客)

市場・顧客の項目は、市場全体の動きや顧客の考え方、好み、ニーズなどを分析していきます。

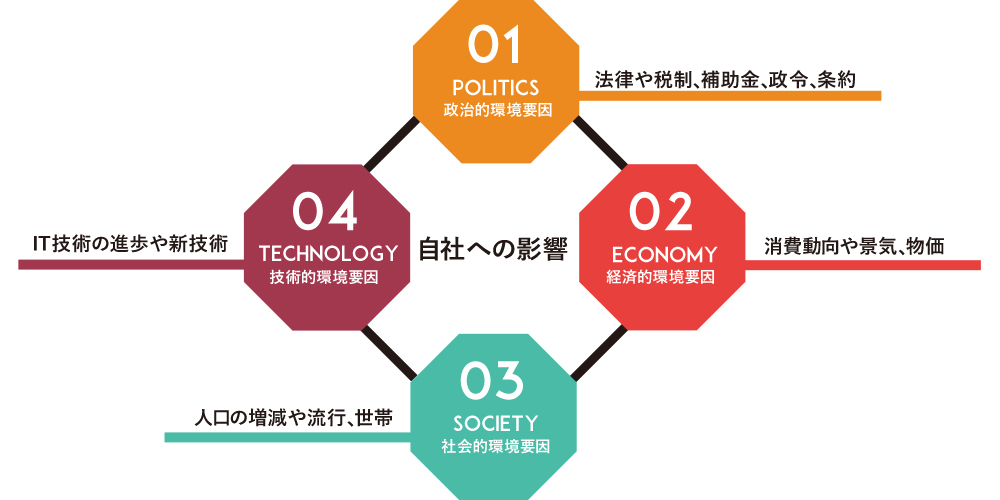

PEST分析でおこなう環境の変化に対する分析も有効ですので是非PEST分析も実行してみましょう。

市場や顧客の変化に対応できる会社であることでより多くの支持を受けられることになります。

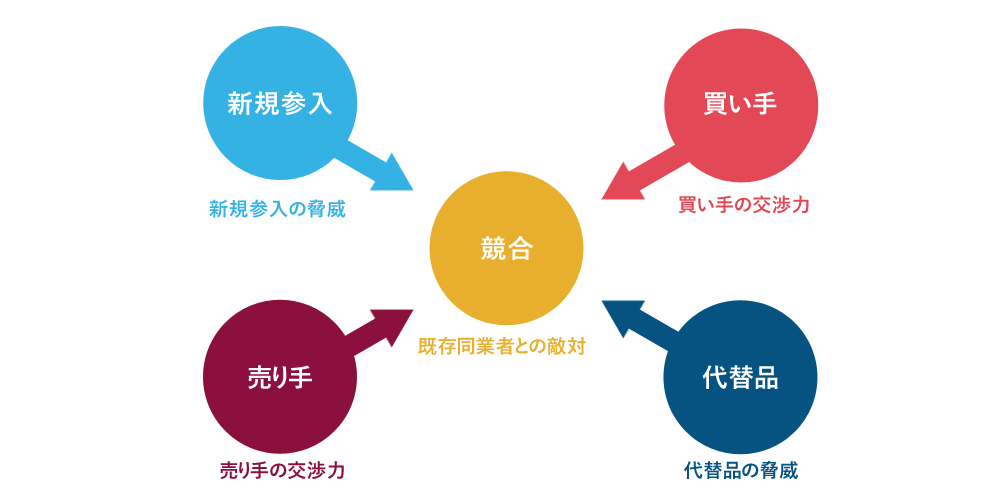

より詳細な自社周りの環境・業界を知るためにはファイブフォース分析が有効的です。

こちらもあわせて実行してみましょう。

Competitor(競合)

競合の項目は、他社の成功と失敗を調査することで自社に反映できるものを探す項目です。

他社がどのような戦略を取り、その結果どの様になったのかを調査しましょう。

それら一連の流れに対してのリソースも必要です。

ここは仮説ではなく確かな情報を集めるようにしましょう。

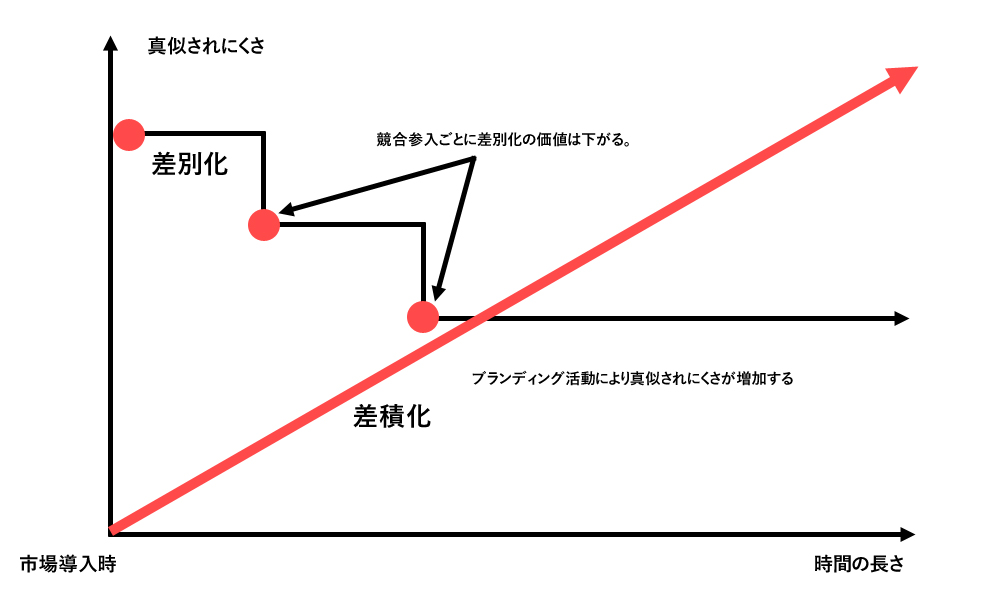

商品開発や販売方法、営業手段、様々な仕組みや差別化で他社は戦略を練っています。

各社の差別化にも勝てる戦略を練るためにも他社の良いところ、悪いところを浮き彫りにしましょう。

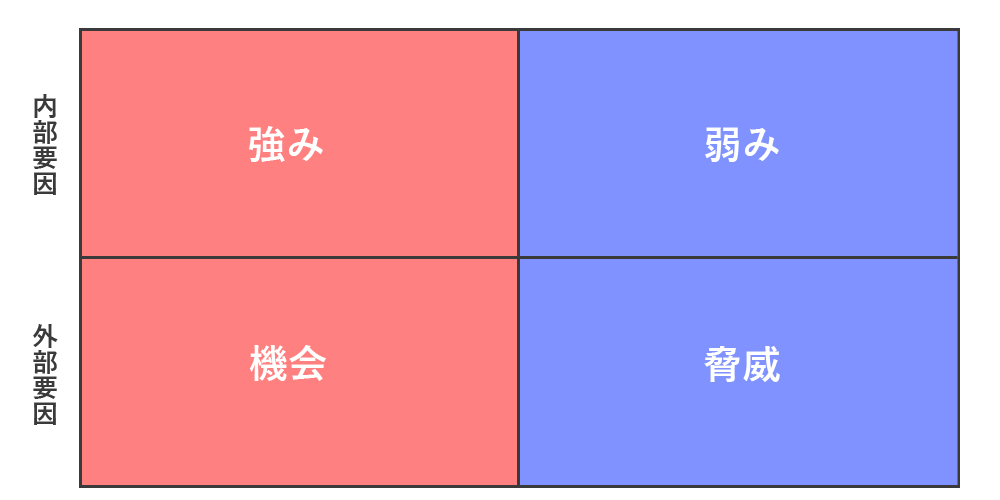

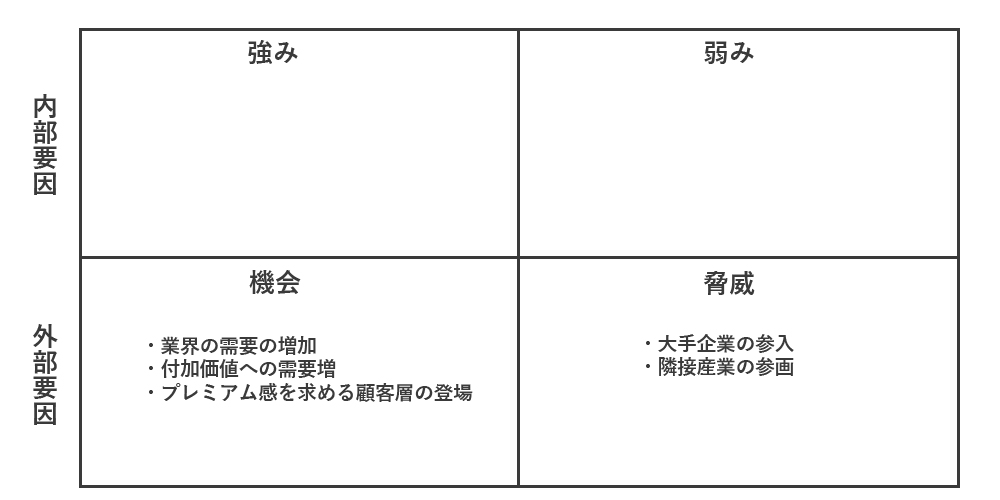

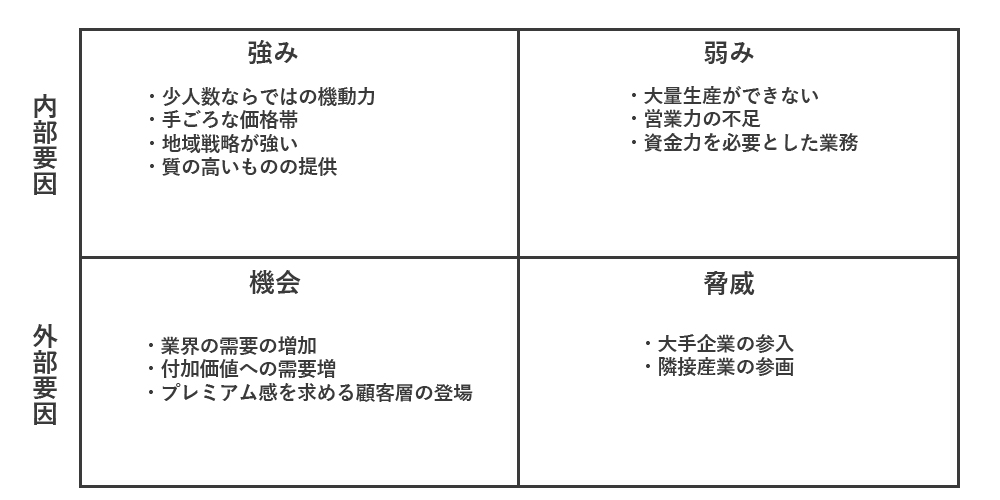

Company(自社)

市場・顧客と競合の情報をふまえて自社の現状はどうでしょうか。

手始めに自社の資源(ヒト・モノ・カネ)や自社の方針、業績、顧客の特徴、強み 弱み、方針、地域性を書いてみましょう。

それらをふまえて他社の良いところや顧客の動向をどのような形で自社に取り入れていくのか考えてみましょう。

3C分析のコツ

3C分析に記述する内容はお分かりいただけたかと思います。

次は3C分析を進める上でのコツに関して解説をしてまいります。

顧客から直接意見が聞ける体制

3C分析をより効果的に進めるには、顧客から直接意見が聞ける体制を取る必要があります。

仮説やイメージよりお客様の生の声を聞くことが何よりの情報です。

アンケートやイメージ調査など自社に合ったやり方でお客様の声を集めてみましょう。

業界内の情報収集網を持つ

営業職の方は特に業界内の情報は重要です。

様々な人達と接する機会が多い業務の利点を生かして業界内の情報をなるべく多く収集できる体制づくりをしましょう。

社内からまんべんなく聞く

自社の事を調査する際に特定の部署だけでは各部門ごとの意見をまとめるようにしましょう。

特定の部署だけで意見をまとめると偏った意見になりかねません。

誤解をした自社分析を避けるためにも社内からまんべんなく意見を取り入れていきましょう。

事実を集めて仮説を立てよう

3C分析は事実を多く集めて仮説を立てる分析方法です。

より多くの事実を集めることで、自社の今後の可能性の視野が広がっていきます。

まとめ

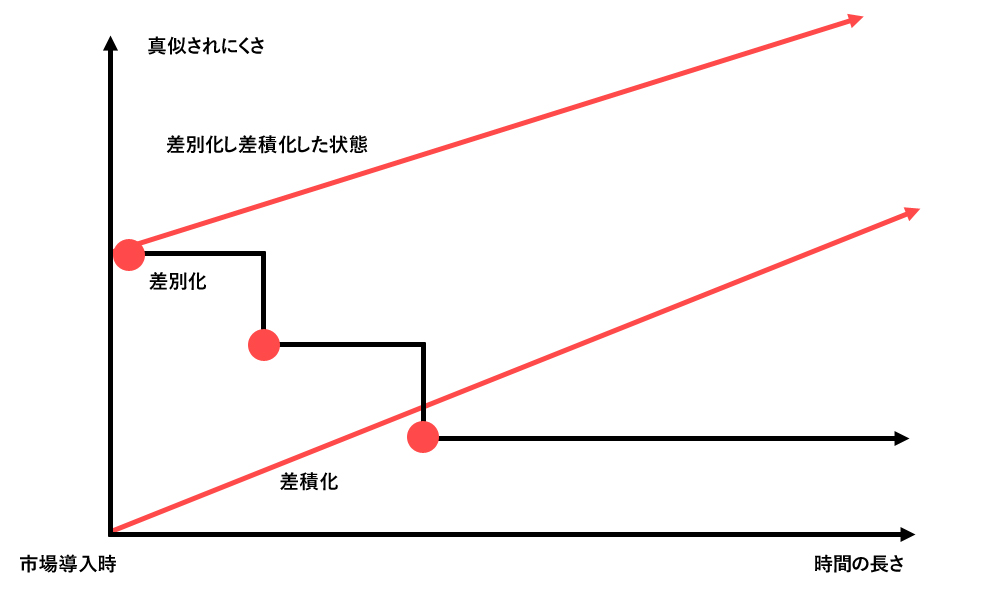

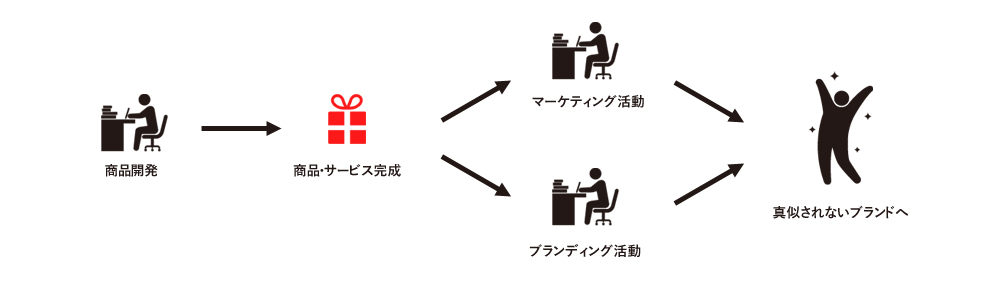

3C分析は戦略策定やマーケティング、ブランディングなどにも活用できます。

自社を知るためには自社を取り巻く環境を知ることが大切です。

自社を取り巻く環境を知ったうえで自社の特徴を生かした戦略を練っていく必要があります。

業界内は常に変化をしています。

大きな変化をしていなくとも小さな変化の積み重ねが後々大きな変化となります。

小さな変化も見逃さず自社を良くする材料として見据えてみてください。