ブランディングをはじめようと思っても、実際にどんな事をすればよいのか、何をする事がブランディングのなのか。

曖昧な部分が多くある事と思いますが、ブランディングという言葉がひとり歩きしてしまい、どこか抽象的になってしまいます。

ただでさえブランディングが抽象的に思われがちですので、そこをより具体的に落とし込まなければなりません。

今回はブランディングの実例を交えてブランディングの全体像と実務について解説したいと思います。

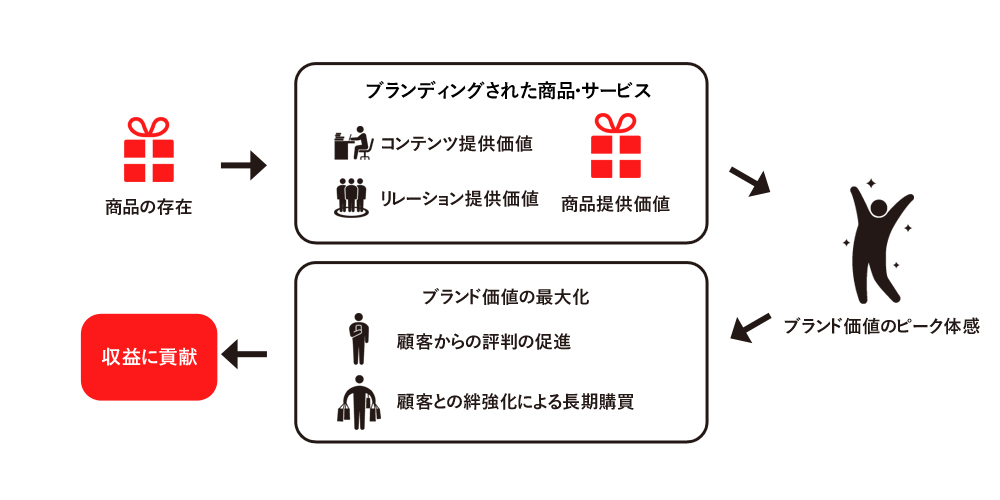

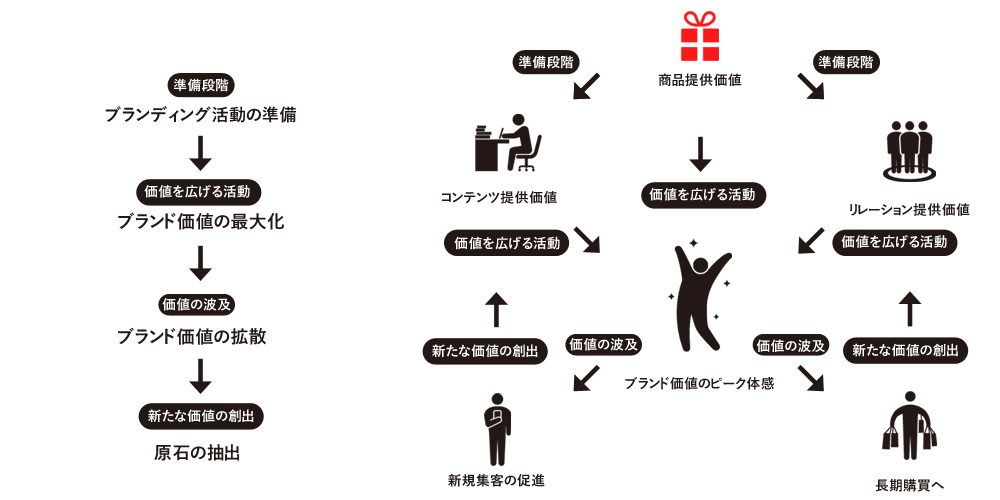

ブランディングの全体像

ブランディングの目的は、「顧客の満足度を上げ長期的に利用してもらい、評判を高め新規顧客獲得に貢献し、価格競争から抜け出すこと」を目的としています。

端的にいうと、「商品価値を最大化し自社に貢献する活動」と考えます。

これらを実務に落とし込む事でブランディング活動が始まり、長期的な積み重ねによりブランド化が進んでいきます。

図で見る通り様々な活動を通してブランディングは成立しており、ブランディングだけを進める事が事業の成功というわけではありません。

例えばマーケティングだけを行った場合、ブランディングの様に差積化は出来ません。

差積化については、「もう真似されない!差別化を差別化する差積化とは」をご確認ください。

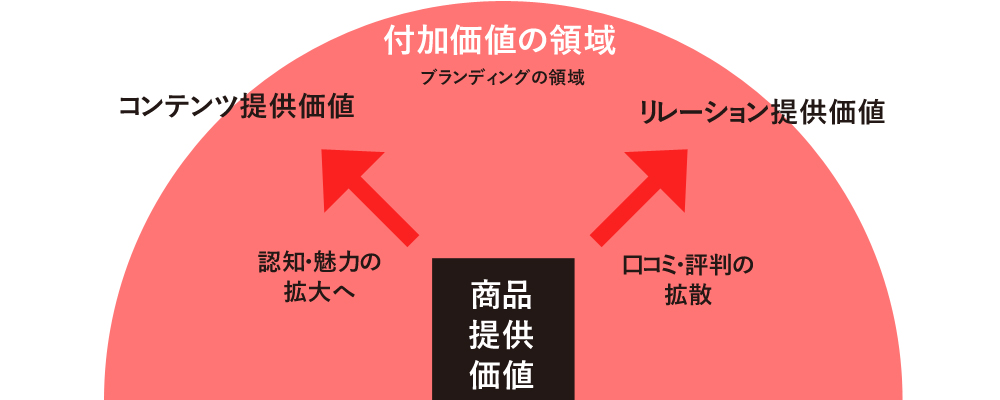

ブランディング活動の区分け

ブランディング活動には大きく分けて2つの活動があります。

それが、コンテンツ提供価値とリレーション提供価値です。

コンテンツ提供価値、リレーション提供価値については「魅力を最大限引き出すために必要なブランディングとは?」をご参照ください。

この二つ提供価値を広げる事でブランドの最大化を図ります。

ブランド価値が広がる事

コンテンツ提供価値、リレーション提供価値を高めることでブランド価値が広がり、絆の強化・評判の促進につながります。

構図出典:「ブランディングの基本」より

絆の強化・評判の促進が広がる事によりその後のコンテンツ提供価値・リレーション提供価値を創り出す原石となります。

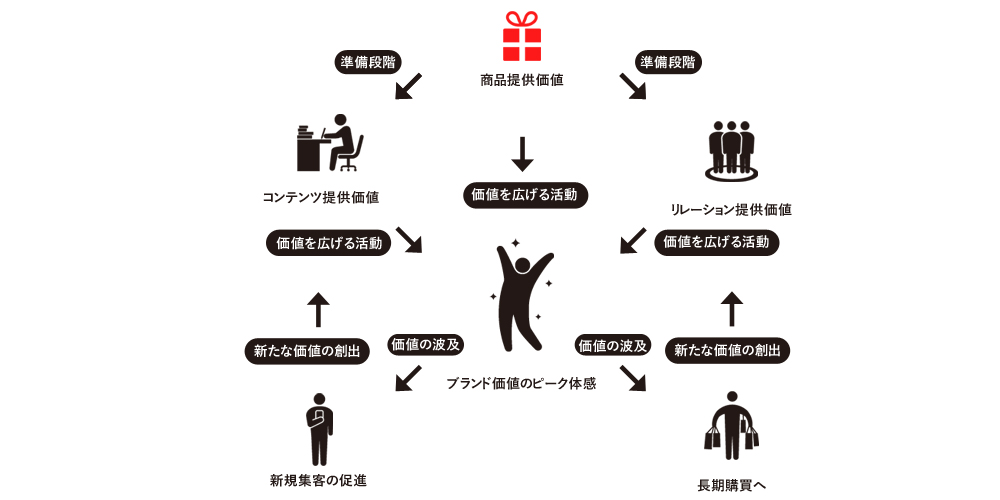

ブランディング活動業務フェーズ

先ほどの価値循環図にブランディング活動業務を当てはめると4つのフェーズがあります。

ブランディング活動の準備

ブランディング活動を始めるための準備段階です。

企業理念や自社のコンセプトなどがない場合、そこから作り上げる必要があります。

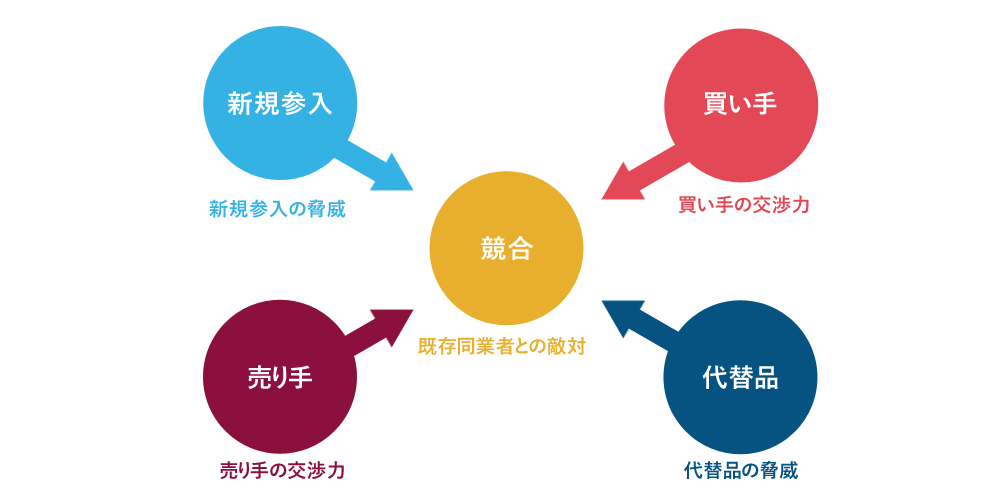

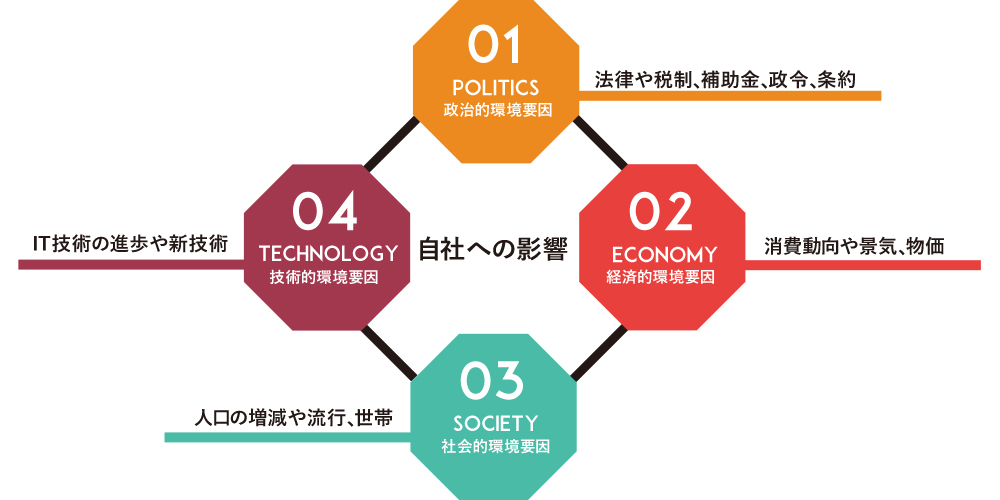

3C分析やPEST分析、SWOT分析などを活用し、自社、市場、競合などを調査・分析を行います。

参考になるコンテンツ

そしてブランディング活動の根幹となる、

- ブランドストーリー

- ブランドパートナー

- ブランドパーソナリティ

を設定します。

さらにブランディングの必要性も定義しておくようにしましょう。

商品提供価値から、ブランディング活動を行う事で広がり方とその必要性を詳細に決めておきましょう。

上記3つの設定方法は以下を参考にしてみてください。

参考になるコンテンツ

ブランド価値の最大化

コンテンツ提供価値・リレーション提供価値・商品提供価値を通して、ブランド価値の最大化を図ります。

以前ブランドは原体験が重要とお話をいたしましたが、その原体験の価値をより高められるようブランディングをしていく必要があります。

ブランド価値の拡散

原石の抽出

顧客から次のコンテンツ提供価値やリレーション提供価値になりそうな素材を発見し、価値提供に反映させていきます。

これらを繰り返す事により、アイデアも枯渇せずにブランド化を促進することができます。

ブランディングの目的と実例

ここでブランディングの目的と実例について触れてみたいと思います。

さきほどの「ブランディング活動の準備」にブランディングの必要性を定義するとありましたが、そのブランディングの必要性を定義したいと思います。

ブランディングをすることによるメリットは以下の3つに分けられます。

- 顧客満足度の向上

- 顧客との絆強化

- 顧客からの評判向上

この3つの項目を明確にすることでブランディングを行うための定義が可能となります。

ブランディングは続けるほどに上記3つが強化されていき企業に大きく貢献する活動となります。

それでは、ラーメン屋、ホテル、デザイン事務所の3つの業種別にブランディングの目的の事例を考えてみたいと思います。

ラーメン屋のブランディングの目的

ブランド価値が高まる事で、顧客満足度が上がります。

それはラーメン一杯に対する満足度が上がるので、一杯あたりの価格の許容範囲が広がります。

それにより使用する材料や工程の手間を増やし商品提供価値を上げる事が可能となります。

絆強化により「ラーメンが食べたい」と思った時の優先順位が上がります。

いままで10回に1回利用していたラーメン屋さんであっても、ブランディングによる絆設計を行う事で、2回3回と来店率が上がります。

さらにそれだけ頻度が高く利用をする事で顧客周りへの評判向上にもつながります。

対象の顧客が「おすすめのラーメン屋さんは?」と聞かれれば頻度が高いブランディングをしているラーメン屋を勧めることでしょう。

ホテルのブランディングの目的

ブランド価値が高まり顧客満足度が上がる事でホテル滞在中のオプションやメニュー・プランの利用率も上がります。

総じて全体の収益の向上へとつながります。

絆強化により、ホテルがある特定の地域を再訪する際は必ず満足度の高いホテルへと泊まります。

それらの状態がより強化されていけば、そのホテルに泊まるために地方へ向かうなんてことも考えられます。

評判の向上も同じく、それだけ満足度が向上した顧客はSNSや口コミで拡散をしてくれるはずです。

旅行へ行った話を周りにした際にもそのホテルの事は話にあがりますしそれを聞いた周りはホテルへ意識が向きます。

デザイン事務所のブランディングの目的

ブランド価値が高まる事で、顧客満足度がピークになり、以降のデザイン業務の依頼も積極的になります。

絆強化により、デザインに付随する相談もされやすくなり、リピートや紹介も増加します。

紹介は評判向上の証であり、それがまた新たな新規顧客を呼び込む力となります。

まとめ

価値を認めてもらうことがブランド力へとつながります。

さらにブランディング活動は会社全体で行うべきであり、個人・部署で行う業務ではありません。

ブランディングの全体業務を俯瞰した上で的確な価値創造を進めることをおすすめします。