自社もブランディングに着手しようと思っても、会社が「OK」を出してくれなければ何も始めることはできません。

特に初めて行う施策などについてはとっかかりにくさを感じる上司もいます。

そんな状況を打開するにはまず企画書から推し進めなければなりません。

ブランディングを企画する上では社内全体の状況や背景を理解し、企画書へ落とし込まなければなりません。

この記事を読むことでブランディングを社内全体で行うために必要なブランディングの企画書のフローとブランディング自体を詳しく知らない人へのレクチャーなども合わせて理解できます。

企画書の前提

ブランディングを行う上でブランディングの特徴をおさらいしていきましょう。

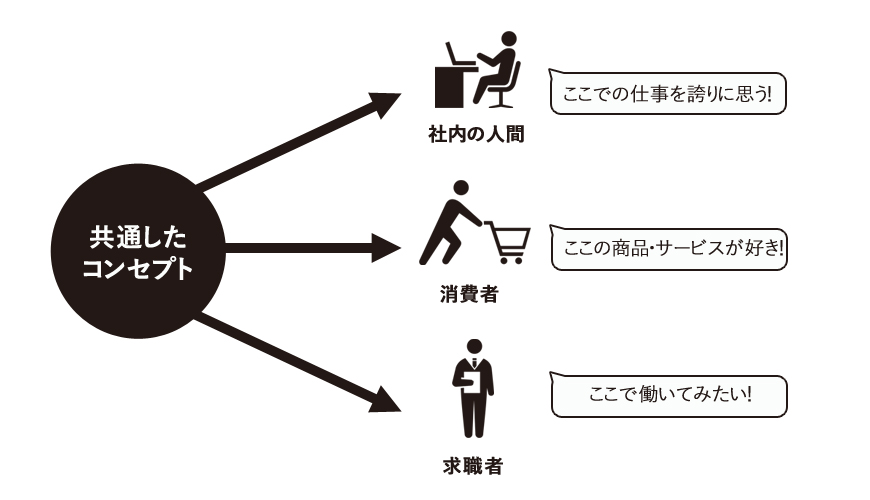

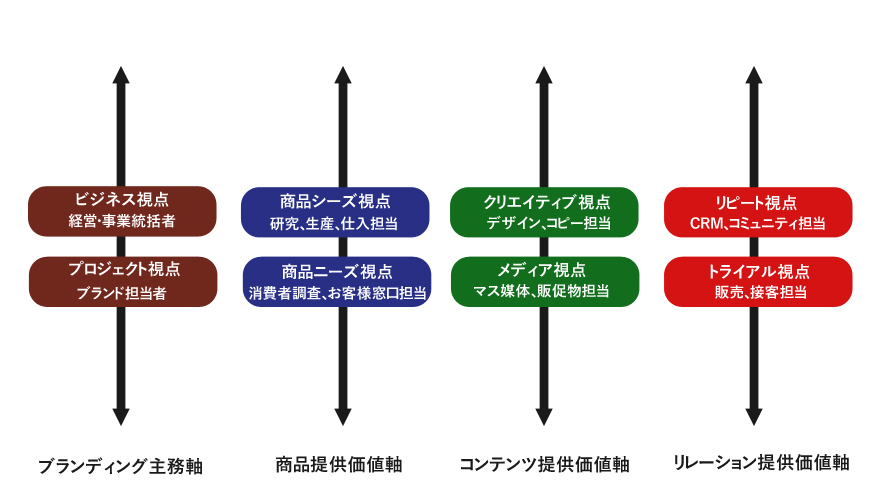

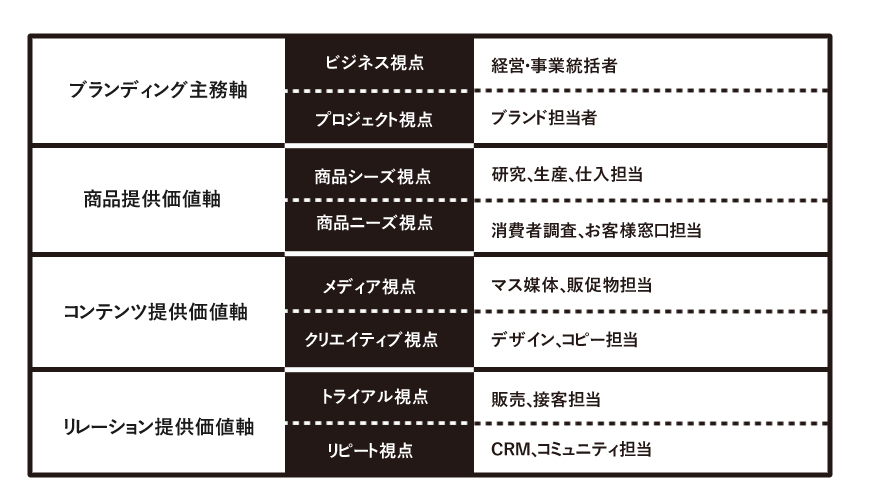

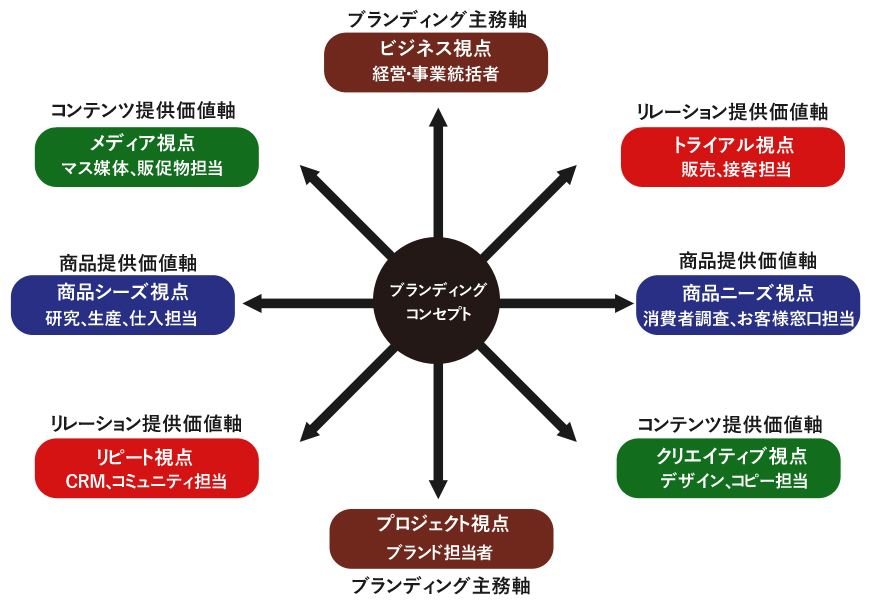

- 社内全体で役割を自覚し活動を行わなければならない

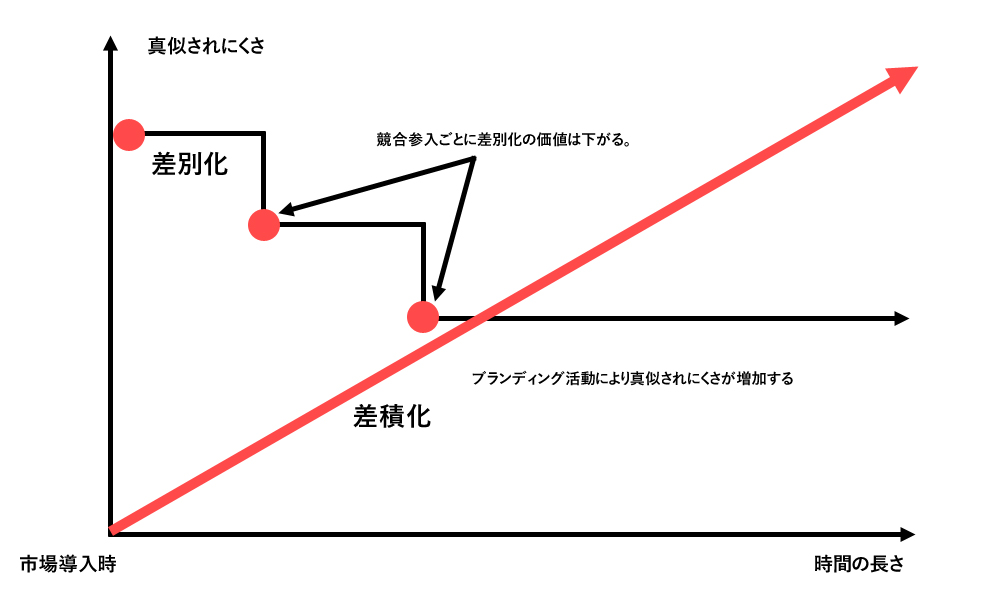

- 時間がかかるものであり差積化により積み重ねていかなければならない。

参考記事「もう真似されない!差別化を差別化する差積化とは」 - 数値化しにくいものであるので分析が必須

- プロジェクトとして進めていかなければならない。

参考記事「ブランディング設計。全体で成長するプロジェクトの進め方」 - 継続した分析や調査をしなければならない

これらの特徴を持つブランディング活動ではまず社内全体でブランディング活動の重要性を理解してもらわなければなりません。

まずは当ブログなどで紹介しているブランディングの基礎知識や書籍などを使いブランディングの理解を深めてみましょう。

必要な企画書は2種類

企画書について説明する際にまずはブランディングの必要性をまとめた資料で説明をします。

それをふまえた上で、自社に照らし合わせた企画書についてのプレゼンテーションを行うようにしましょう。

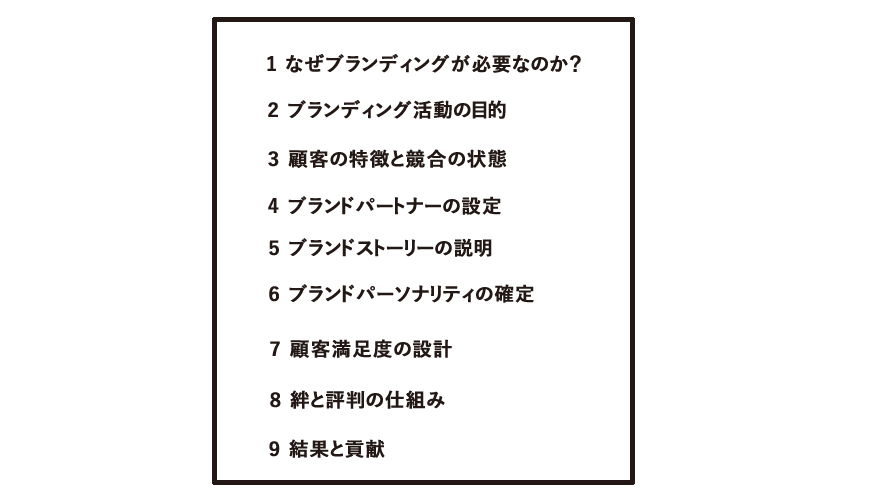

自社ブランディング用の企画書の書き方

自社ブランディングを進めるための企画書の全体図です。

順を追って説明をしてまいります。

1、なぜ自社はブランディングが必要なのか

ブランディング活動を理解してもらった上で何故ブランディングが必要なのかを説いていきます。

必要性を説く鍵として3つの分析シートがおすすめです。

まず一つ目がPEST分析です。

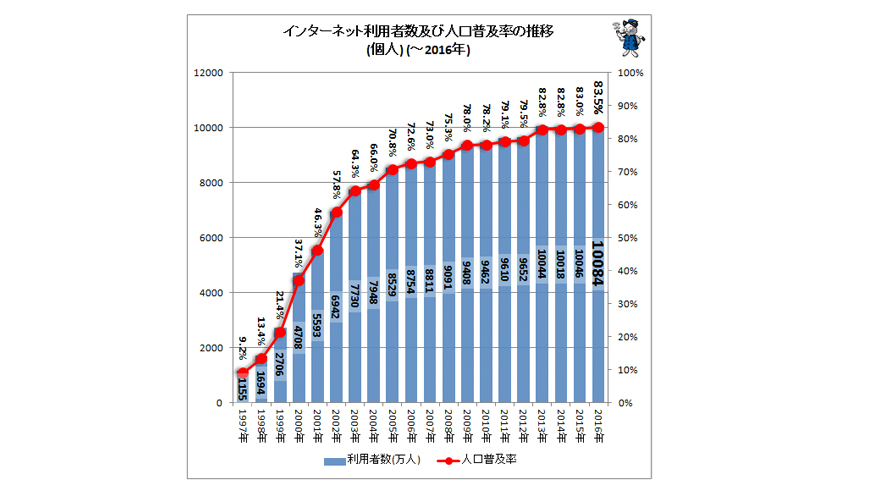

世の中の変化に対して自社へどのような影響が加わるのかを分析できるシートです。

政治・経済・社会・技術の4つの観点から分析を進めていきます。

参考記事「【テンプレート付】脅威を減らして機会を増やすSWOT分析」

上記の様な分析シートを使いブランディングの必要性の根拠へと落とし込んでいきましょう。

2、ブランディング活動の目的

ブランディング活動を通して何を目的として活動するのかを説明しましょう。

3、顧客の特徴と競合の状態

はじめの三つの分析をおこなえば自社を利用する顧客の特徴や競合の状態が明らかとなります。

3C分析とSWOT分析を組み合わせて想定をしていきましょう。

4、ブランドパートナーの設定

ブランディングを行う上で最良の顧客(ブランドパートナー)を設定しましょう。

ブランドパートナーとならば自社にのブランディングは成功すると思える人物像です。

5、ブランドストーリーの説明

人の心を動かすには必ず物語があります。ブランド創設の背景や開発者の想いなど該当ブランドに関わるストーリーを構築します。

6、ブランドパーソナリティの確定

ブランド化が進み、業界内での自社のポジションが明らかとなっていきます。

この時自社は業界内のどのポジションにいるべきなのかを先に明示しておきましょう。

参考記事「STP分析から個性を引き出すブランドパーソナリティの作り方」

7、顧客満足度の設計

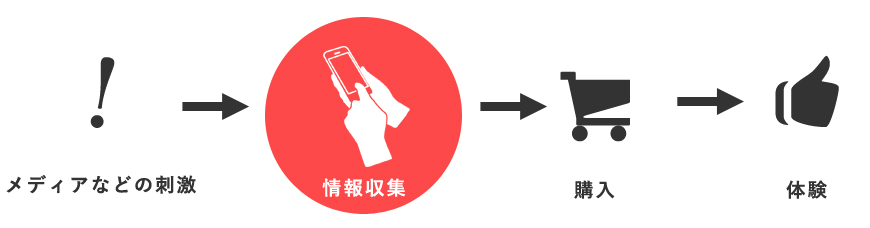

ブランディング活動を通して、顧客満足度をどのようにしてあげるのかを具体的に解説します。

つまり価値のピークをどのようにして創造するのかを説明するようにしましょう。

8、絆と評判の仕組み

ブランディング活動の肝は、顧客との絆を深めその顧客から広がる評判創りの設計です。

自社ではどのような設計の元2つを大きくしていく仕組みを撮るのかを説明しましょう。

9、結果と貢献

ブランディング活動の結果として自社へどのような貢献が生まれるのか、さらにはどの様な結果が想定できるのかを説明しましょう。

紙とパワーポイントに

プレゼン時には会議に参加するすべての人へ渡す全体を俯瞰できる1枚の紙とプレゼン用の資料を用意しましょう。

理解を深めブランディングの必要性を紙とプレゼンファイルの2種類にまとめて会議に臨みましょう。